Als Kriegsgefangener in USA - 08.04.1943 - 30.11.1945

Erlebnisbericht

Als Kriegsgefangener in USA (08.04.1943 bis 30.11.1945)

Von H. A., kriegsgefangen in Amerika vom 08.04.1943 bis 30.11.1945

Ich bin ein deutscher Kriegsgefangener aus den Vereinigten Staaten, der in die Heimat zurückgekehrt ist. Vor dem Kriege vertrat ich einen wissenschaftlichen Verlag im Ausland, wodurch ich mir vielleicht einen offeneren Blick bewahren konnte, als es denen möglich war, die im damaligen Deutschland lebten. Seit Anfang 1940 war ich Soldat, machte den Einmarsch in Russland und die Winterschlacht vor Moskau mit, erlebt im folgenden Jahr die Kämpfe auf der Krim und kam zu Beginn des Jahres 1943 nach Afrika, wo ich in die Gefangenschaft der britischen 8. Armee geriet, die mich zwei Monate später an die Amerikaner übergab. Ich bin einer von 360 000 und habe während eines fast dreijährigen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten den Wandel miterlebt, den mancher Soldat des Dritten Reiches durch die Verpflanzung in das amerikanische Klima durchgemacht hat.

Vier Wochen hatte die Überfahrt im Geleitzug gedauert. Obwohl wir in einer Ladeluke lagen, waren doch Gespräche mit der Besatzung möglich gewesen, war hier und da eine Zeitung zu uns gedrungen, so daß jeden Tag, der uns dem amerikanischen Kontinent näher brachte, ein paar Steinchen dem Mosaikbild hinzufügte, das jeder sich von dem sagenhaften Lande baute. Heftig prallten die Meinungen aufeinander, leidenschaftliche Vorurteile beherrschten jedes Gespräch, und allmählich schälte sich eine offizielle Ansicht heraus. Niemand konnte sagen, woher sie kam, aber sie war da; man wusste auf einmal, was man über Amerika zu denken verpflichtet war. Jeder hatte sich danach zu richten. Nur in gelegentlichen Privatunterhaltungen konnte man offener sein. So fand sich schon auf der Überfahrt eine kleine Gruppe zusammen, die sich als schweigende und das Gesicht wahrende Gemeinschaft innerhalb der Mehrheit bewegte. Und dieser Zustand sollte das Leben der kommenden Jahre kennzeichnen.

Wir landeten in Norfolk, im Staate Virginia. Im Hafen wimmelte es von Kriegsschiffen aller Art, über ihm patroullierten lenkbare Luftschiffe (sogenannte Blimps) und Flugzeuge. In sehr kurzer Zeit durchliefen wir Entlausung, Dusche, Registratur und standen bald in einer hohen Bahnhofshalle, durch die sich langsam ein schwerer Pullmanzug heranschob. Wir fuhren durch Virginia, den ältesten der (ursprünglich dreizehn) Vereinigten Staaten. Draußen war ein warmer Sommertag, das Land leicht gewellt, Felder und Wiesen aufgelockert durch Baumgruppen und Parks. Die kleinen Stationen, an denen der Zug vorüberflog, trugen altenglische Namen. Die Menschen saßen lesend oder plaudernd auf der Porch (offene Veranda) ihrer hellen Holzhäuser, glitzernde Autos rollten über die Asphaltstraßen, die Insassen winkten uns zu durch eine leichtes Aufstellen der Hand, als ob sie „Hallo“ sagten. Vor jedem der unbewachten Bahnübergänge stieß die Lokomotive in Ihr gewaltiges Horn.

Im Zuge saßen die sieggewohnten Kämpfer des Afrikakorps. Einige sahen mit unbewegtem Gesicht zum Fenster hinaus, andere machten abfällige Bemerkungen, viele spielten den ganzen Tag Skat. Mir gegenüber saß ein als Oberfeldwebel getarnter Offizier mit einem Kreisleitergesicht, dem alle Felle weggeschwommen zu sein schienen. Er saß kerzengerade und sah beleidigt vor sich hin. Man merkte ihm an, dass er es geflissentlich vermied, Amerika eines Blickes zu würdigen. Nur einmal sprach er. Als der Zug ein Fabrikgelände passierte, vor dem Hunderte funkelnder Automobile parkten, sagte er: „Die haben sie extra wegen uns hingestellt.“ Als wir am dritten Morgen erwachten und der Zug noch immer durch das Land raste, ließ er sich noch einmal hören. Diesmal sagte er: „Die fahren uns absichtlich im Kreise 'rum.“ – Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber seinem Geist bin ich in der Folgezeit täglich begegnet.

Am Abend des dritten Reisetages erreichten wir unser Lager im Staate Oklahoma, das uns für die nächsten eineinhalb Jahre zur Heimat werden sollte. Die „PW-Camps“ in Amerika waren wirklich „extra wegen uns hingestellt“. In 12 Kompanien unterteilt, lebten etwa 3000 Mann in jedem Lager. Wir hatten jede erdenkliche Bequemlichkeit, von einer für deutsche Maßstäbe festtäglichen Verpflegung bis zu der Möglichkeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu duschen. Es gab Sportplätze, Theater, eine Lagerbücherei, einen Unterhaltungsraum und eine Kantine, wo man Dinge kaufen konnte, die es in Europa längst nicht mehr gab. Amerikanische Ärzte und deutsches Sanitätspersonal nahmen sich in drei vorbildlich eingerichteten Revieren der Kranken an; wer Fieber hatte, wurde sofort ins Hospital gefahren. Die Amerikaner leiteten das Lager, die innere Verwaltung aber überließen sie uns selbst. Wie auf ein geheimes Zeichen hin waren alle verantwortlichen Posten schlagartig mit Männern gleicher Art besetzt. Kleindeutschland entstand, ein Vorposten des Dritten Reichs mitten im Feindesland. Der Christ, der kultivierte Mensch – sie tauchten unter. Es herrschte der „Kämpfer“. Wer an Amerika auch nur irgend etwas Annehmbares fand, war ein „Verräter“.

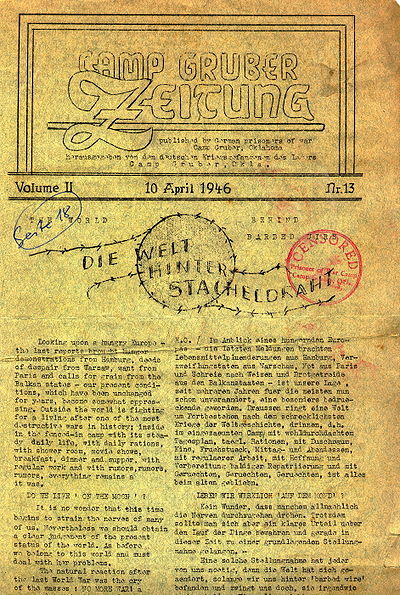

Die amerikanischen Offiziere und Mannschaften waren freundlich, menschlich und um unser Wohl besorgt. Ihr Mangel an „Haltung“ wurde auch prompt missverstanden und als Schwäche ausgelegt. Eine Lagerzeitung erschien, redigiert von Männern, die in der eisernen Schule der zentralgeleiteten Presse ihres Landes „hart“ geworden waren. Ihr Alter war um die Zwanzig herum, und sie hatten in besseren Tagen eine Rolle in der Jugenderziehung ihrer Heimat gespielt. Sie verstanden sich besonders darauf, die freie Presse Amerikas auszulegen. Um ihren Kommentaren mehr Wirksamkeit zu verschaffen, wurden die amerikanischen Zeitungen, die in das Lager kamen, von der deutschen Lagerleitung aufgekauft und verbrannt, und nur die im Lager hergestellte deutsche Zeitung durfte gelesen werden. Sie fügte dem Feind derartig erhebliche Verluste zu, dass der bevorstehende Zusammenbruch Amerikas auch dem Dümmsten klar werden musste.

Die nationalen Feiertage Deutschlands wurden „im Geiste der Heimat“ begangen. Vorträge und Schulungskurse dienten der geistigen „Ausrichtung“ des Lagers. Ich entsinne mich besonders eines Vortrages über „Heinrich v. Kleist als Kämpfer“. Dieser Dichter hatte die Größe unserer Zeit vorausgesehen und in seinen preußischen Dramen den Kampf gegen die plutokratisch-jüdische Weltverschwörung mit dichterische Symbolik gestaltet: Armin war Hitler, Varus war Roosevelt und so weiter. Zwei Jahre später – ich studierte durch das „Home-Study-Department“ deutsche Literaturgeschichte an der Universität Chicago – bekam ich das Thema zur Bearbeitung: „Die preußische Konzeption von Pflicht in den preußischen Dramen Heinrich v. Kleists“, und wurde zu dem Schluß geführt, daß Heinrich von Kleist mehr Mensch als Pflichtmensch war und weit eher ein Nachfolger Lessings und Herders als ein Vorgänger Dietrich Eckarts.

Aber es war ein langer Weg, bis man offen ein solches Studium betreiben konnte. Nur schrittweise gelang es, durch Versetzungen der wildesten Eiferer in ein Sonderlager das Camp, von ihrem Einfluß zu befreien. Ihre Nachfolger waren eher bereit, das Unterrichtsprogramm auf ein sachliches Niveau zu heben. Sie trugen dem Umstand Rechnung, daß wir in Amerika waren: beide Seiten wurden aufgezeigt und das Urteil möglichst den Einzelnen überlassen. Der geistige Stacheldraht wurde Stück für Stück fortgeräumt und der Blick freigemacht für den Rest der Welt.

Nun konnte auch jeder Zeitungen und Zeitschriften halten, Filme brachten eine willkommende Ergänzung des neuen Bildes, das sich zu formen begann. Die Lagerbücherei (achttausend Bände) wurde neu hergerichtet, ein eigener Lagersender, dem ein Archiv von 600 Schallplatten zur Verfügung standen, sandte deutsche Musik und Literatur, förderte aber zugleich das Verständnis für Amerika. Dreiundzwanzig Mitgefangene studierten durch das „Home-Study-Department“ an einer amerikanischen Universität nach eigener Wahl und konnten die „Final Examination“ machen. Zwar gab es noch ein beachtliche Zahl Verstockter und Teilnahmsloser, aber es wehte eine freiere und leichtere Luft, und aus ungezählten Gesprächen wurde uns die Bestätigung, daß der eingeschlagene Weg der richtige sei. Das war die Lage, als ich im Sommer 1945 mit einer Gruppe Gleichgesinnter das Camp verließ, um die zweite Reise durch Amerika anzutreten, die uns über den Mississippi an die Ostküste und von dort über Washington, Baltimore, Philadelphia, New York und Bosten nach Fort Getty in Rhode Island führte.

Schon während des Krieges waren von den akademischen Jugend Amerikas Anregungen ausgegangen, den deutschen Kriegsgefangenen in USA, durch geeignete Lehrkräfte das Verständnis für Denken und Leben der Amerikaner nahe zu bringen. Die Vorschläge wurden unter Berufung auf das Genfer Abkommen zurückgewiesen. Erst nach Beendigung des Krieges setzte das Kriegsdepartment in Washington den Gedanken in die Tat um und richtete die Kriegsgefangenenschule Fort Getty ein. Während der vorangegangenen Monate waren Kommissionen durch alle Lager gereist, um geeignete Gefangene auszusuchen. Die Auswahl erfolgte auf Grund der schriftlichen Unterlagen, die vom ersten Tage an über jeden gesammelt worden waren. Persönliche Führung und das allgemeine Charakterbild waren bestimmend. Man wählte möglichst solche aus, von denen zu erwarten war, dass sie in der Heimat in einem Geiste der Versöhnung und Verständigung wirken würden. Ihnen vor der Rückreise einen klareren Begriff von der amerikanischen Lebensweise (the America way of life) mit auf den Weg zu geben – dies war der Grundgedanke der Schule von Fort Getty.

Fort Getty ist eine Insel an der Nordküste des Atlantiks, eingebettet in die von Villen bestandenen Ufer der Narragansettbucht. Das ist Neu-England, die geistige und kulturelle Wiege Amerikas. In der Nähe liegen Bosten und die Universitäten Harvard, die, älter als Göttingen, die angesehenste Bildungsstätte des Landes ist. Über Hunderte von Meilen erstreckt sich eine heitere Parklandschaft von beherrschter, strenger Lieblichkeit, gestaltet von Menschen, die ihr ihren Geist aufgeprägt haben. Es war der Geist Neu-Englands, der unsere Schule trug, der demokratische Geist Amerikas: er hieß Vertrauen anstatt Misstrauen, Verstehen anstatt Bosheit, freiwillige Disziplin anstatt Zwang. Fort Getty war eine Schule des guten Willens. Hier herrschte der höfliche Anstand gebildeter Menschen. Wir Studierende hatten die Dienstgrade abgelegt, und nur durch Zufall erfuhr man, dass der eine Oberst, der andere Soldat gewesen war. Wir hatten uns freiwillig zusammengefunden, um aus dem Munde Berufener eine Abrundung unseres Weltbildes zu erfahren, das jeder sich durch Jahre der Bedrängnis bewahrt hatte.

Das tägliche Leben unterschied sich wesentlich von dem in einem normalen Kriegsgefangenenlager. An die Stelle der achtstündigen Arbeitsleistung war das Studium getreten, die soldatische Respektbezeugung gegenüber Vorgesetzten war durch den menschlichen Respekt vor ihrer Persönlichkeit abgelöst worden, der sich in zivilen Umgangsformen äußerte. Die gedrückte Stimmung, die bereits harte Linien in die Gesichter gezeichnet hatte, war einem neuen Lebensgefühl und einer neuen Zuversicht gewichen. Die Atmosphäre des Vertrauens verband Lehrer und Schüler. Die meisten Lehrer – trugen sie auch Uniformen – waren im Zivilleben Gelehrte von Harvard, Yale, Princeton und anderen namhaften Universitäten des Landes, mancher zugleich Politiker, wie T. V. Smith, Professor für Philosophie an der Universität Chicago und Kongreßmann des Staates Illinois. Sie waren alle Demokraten, die bereit gewesen waren, für ihr Ideal zu sterben, die aber den Krieg als ein Mittel der Austragung politischer Gegensätze aus tiefstem Herzen verabscheuten. Der „Feind“, der uns in dieser Gestalt entgegentrat, wollte mit uns gemeinsam herausfinden, welche Wege man beschreiten müßte, um die Fehler der Vergangenheit in der Zukunft zu vermeiden.

Zu diesem Zwecke war für den achtwöchigen Kursus ein Studienprogramm aufgestellt worden, dessen Gerüst vier Hauptfächer bildeten: Englisch, Deutsche Geschichte, „Military Government“ und Amerikanische Geschichte. Die Vormittage waren ganz dem Englischen gewidmet. Die Vorlesungen in den anderen Fächern füllten abwechselnd die Nachmittage aus. Abends gab es Vorträge geladener Gäste, unter denen manche bekannte Persönlichkeit war, die früher in Deutschland als „untragbar“ angesehen worden war und seitdem Amerika durch ihr Wissen und Können bereichert hatte. Jede Klassenstunde oder Vorlesung folgte eine Arbeits- und eine Diskussionsstunde, die das Gehörte festigten. Der Höhepunkt unseres Kursus war die Vorlesungen Prof. T. V. Smith’s über Amerikanische Geschichte. Er setzte die Kenntnis der Tatsache voraus und benutze die Historie, um an ihr das Werden der amerikanischen Auffassung vom Zusammenleben der Menschen, von der Gesellschaft zu erläutern.

Es ist schwer zu sagen, wem von diesen Männern wir am meisten verdanken. Einige hatten gewiß größeren Einfluß als andere und haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Geist der Freundlichkeit und der gute Wille, dem andern auf halbem Wege entgegenzukommen, sowie die Abwesenheit von Vorurteilen ließen den Wachposten am Tor und den Sergeanten, der uns in das Baseballspiel einführte, als die gleiche abgerundete Persönlichkeit erscheinen, wie den Leiter der Schule, Oberst Alpheus Smith, der, als einer von uns ihn aus Versehen mit „Major“ ansprach und sich hinterher entschuldigte, ihn lachend antwortete: „Von mir aus sagen Sie ruhig Bill zu mir; so nennen mich hier alle.“ Unsere Gastgeber zeigten alle jene besondere Mischung von Vernunft und heiteren Optimismus. Ihre Selbstkritik auf der einen Seite und ihr Glaube an die Untastbarkeit des Individuums auf der anderen halfen uns, Werte wieder zu entdecken, die lange in uns verschüttetet gelegen hatten. Der Staat gewann wieder den Platz einer notwendigen, aber nicht übermäßig bedeutenden Einrichtung. Wir als Deutsche fühlten uns nicht mehr getrennt von der übrigen westlichen Zivilisation und erkannten die gemeinsamen Pflichten, die die Menschen auf der ganzen Erde binden.

Wir haben auch in Fort Getty erfahren, was die amerikanische Erziehung von der deutschen unterscheidet. Für den Englischunterricht waren die Studierenden durch einen sogenannten Test gemäß dem Grad ihres Könnens in vier Klassen eingeteilt worden. Der Test dauerte zwanzig Minuten und ging folgendermaßen vor sich: ein Amerikaner las kurze englische Sätze vor, jeder hatte aufzuschreiben, ob der Satz inhaltlich falsch oder richtig war. In Deutsch würde so ein Satz etwa lauten: „Die Amerikaner haben eine angeborene Abneigung gegen Baseball, Speiseeis und staatliche Zentralgewalt.“ Danach wurden zwei Kurzgeschichten in Englisch vorgelesen, deren Inhalt in Englisch wiederzugeben war.

Von ein paar Ausnahmen abgesehen wurde jeder in die richtige Klasse eingestuft. Die beiden unteren Klassen lernten nach einer neuen, wirksamen Methode, die Amerika auf Grund der Erfahrungen mit Einwanderern entwickelt hat: einer Methode des gesprochenen Worts anstatt des geschriebenen und der Grammatik. Die Erfolge waren beachtlich; die Studenten sprachen nicht Schulenglisch, sondern amerikanische Laute und Redewendungen. In der dritten Klasse wurde gelesen, gesprochen, gefeilt. Die vierte Klasse trieb Linguistik. Zwei amerikanische Anthropologen führten uns in ihre neuartige Anschauung von der menschlichen Sprache ein. Auch sie gingen nur vom Laut, vom Klang aus und haben ein phonetisches System erarbeitet, das, in Deutschland noch unbekannt, für den Eingeweihten jede Schriftsprache überflüssig macht und ihn erlaubt, auch ihn fremde Sprachen zu lesen und zu sprechen. Der Ausgangspunkt Ihres Systems ist, daß die Schriftsprache nicht die Laute wiedergibt, die sie darzustellen vorgibt. Gutes Deutsch und gutes Englisch ist, was die Leute sprechen. - Diese Stunden waren besonders angetan, uns zu zeigen, wie jung und unvoreingenommen die Amerikaner an die Dinge herangehen. Ein praktisches Ziel führt sie zu praktischen Lösungen. Mit Leichtigkeit setzen sie sich über das Herkömmliche hinweg und erzielen Ergebnisse, die dann oft von der Welt übernommen werden.

Die „Diskussion“ ist zwar nichts Neues, aber in Amerika ist sie ein wesentliches Moment der Erziehung zu selbstständigem Denken und zur Respektierung der Meinung anderer. Die Diskussion soll frei, offen, leidenschaftslos und unpersönlich sein. Ihr A und O ist, zu einem Kompromiß mit dem Nachbarn bereit zu sein, der dem gemeinsamen Ziele dient. Wir mußten das Diskutieren erst lernen. Es war das Fach, in dem wir am meisten versagt haben.

Die Vorlesungen über deutsche Geschichte wurden als einzige in Deutsch gehalten. Wir sahen uns in einem amerikanischen Spiegel und erkannten uns oft kaum wieder. Hier wurde uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, daß die Völker untereinander Verbindung halten und daß, wer sich abschließt, nicht nur den Blick für den Rest der Welt, sondern auch für sich selbst verliert.

Prof. T.V. Smith lehrte in einer völlig unorthodoxen Weise. Er begann fast jede Vorlesung mit einem Scherz oder einer kleinen Geschichte, die den Kernpunkt der Vorlesung enthielt, und schloß sie meist mit einer anderen „Story“, die das Gehörte noch einmal einprägsam verbildlichte. Seine philosophischen Darlegungen waren nie abstrakt, sondern immer lebensnahe und greifbar. Seine von Humor belebte Lehrweise schien zunächst so befremdend, daß ein Mitstudent, der im Zivilleben Professor an einer deutschen Hochschule ist, T. V. Smith als „Conferencier“ bezeichnete, ein Urteil, das er im weiteren Verlauf des Kursus bereitwillig zurücknahm.

Nur zu schnell waren die acht Wochen um. Von Boston traten wir die Heimfahrt an. Die Gespräche, die diesmal an Bord geführt wurden, unterschieden sich wesentlich von denen auf der Hinfahrt. Die Entwicklung, die wir alle durchgemacht hatten, kam uns klarer zum Bewußtsein, als die Gedanken dem Schiff vorauseilten in die Heimat. In jenes Land, das zwölf Jahre lang eine „Festung“ gewesen war und sich nun unversehens einer Welt gegenübersieht, die sie nicht mehr kennt und mit der sie auskommen muß. Ich will Emerson zitieren, um unsere Erfahrungen und Hoffnungen auszudrücken: „Wenn immer ein Mensch dahin gekommen ist, daß es keine Kirche mehr für ihn gibt, sondern nur sein gläubiges Gebet, keine Verfassung, sondern nur die gute und gerechte Art, mit der er seinen Nachbarn behandelt; keine Freiheit, sondern nur den unüberwindlichen Willen, recht zu tun – dann wird er bald Hilfe und Verbündete finden; denn die Verfassung des Universums wird auf seiner Seite sein.“

Ende des Artikels

|

Deutsche Kriegsgefangene in den Kriegsgefangenenlagern der Gewahrsamsmächte des I.WK und II.WK |

|

II.WK: Belgien | CSSR | England | Frankreich | Jugoslawien | Niederlande | Polen | Rumänien | Sowjetunion | USA |