Portal:Pillkallen/Geschichte/Aus der Geschichte des Kreises (von Erwin Spehr)

Über den Autor

Professor Erwin Spehr wurde am 14.09.1934 in Bednohren (nach 1938 Stahnsdorf), Kreis Pillkallen (seit 1938 Schloßberg) in Ostpreußen geboren. 1945 musste die Familie nach Schleswig-Holstein flüchten und übersiedelte 1949 schließlich nach Baden-Württemberg. Dort machte Erwin Spehr das Abitur und studierte in Weingarten/Württ. und Stuttgart. Professor Spehr lehrte ab 1969 Physik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen und später an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1999. Er wirkte unter anderem bei der wissenschaftlichen Entwicklung von Schulbüchern für den Physikunterricht mit.

Privat befasst sich Professor Spehr mit der historischen Landeskunde Ostpreußens und altpreußischer Familienforschung. Aus dieser Tätigkeit gingen zahlreiche Veröffentlichungen in den Schriften des „Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen" (VFFOW), im Ostpreußenblatt/PAZ und in den Heimatbriefen der Kreisgemeinschaft Schloßberg/Ostpreußen hervor.

Quelle: Chronik des ostpreußischen Grenzkreises Schloßberg/Pillkallen - 1. Band

Bei diesem Beitrag handelt es sich um die vom Verfasser redaktionell überarbeitete Veröffentlichung aus dem „Schloßberger Heimatbrief“ Nr. 24 (1986) bis Nr. 28 (1990) in der Fassung vom 06.01.2011. Die Genehmigung für die Veröffentlichung in GenWiki im „Portal Pillkallen“ unter der Auflage der ausschließlich nicht-kommerziellen Nutzung liegt vom Autor und Rechtsinhaber schriftlich vom 2.11.2011 vor.

Aus der Geschichte des Kreises Schloßberg (Pillkallen)

von Prof. Erwin Spehr

Der Grenzkreis Schloßberg im Nordosten Ostpreußens wurde als Landkreis 1818 im Zuge der großen preußischen Reformen aus sieben Kirchspielen gebildet.

Die Geschichte dieser Region ist natürlich älter. Weil es für das Verständnis der Besiedlung wichtig ist, soll zunächst ein Blick auf die Vorgeschichte geworfen werden.

Kapitel 1: Die Prußen, die alten Bewohner Ostpreußens

Die vorgeschichtlichen Bewohner Ostpreußens, die Prußen, gehörten wie die Kuren, Litauer und Letten zur baltischen Völkerfamilie. Den alten Römern (um Christi Geburt) war dieses ferne Land bereits bekannt, von dort bezogen sie den begehrten Bernstein.

Die Völkerwanderungszeit (etwa 100 v.Chr. bis 600 n.Chr.), die eine starke Veränderung und Durchmischung der Bewohner Europas bewirkte, beeinflusste die Prußen kaum. Als die benachbarten Goten aus dem Weichselgebiet nach Südosten zum Schwarzen Meer abwanderten, breiteten sich die Prußen nach Westen bis zur Weichsel aus. Auch die Westwanderung und Landnahme der Slawen ging im Süden am Prußenland vorbei. So kam es, dass im frühen Mittelalter, also zu einer Zeit, als in West- und Mitteleuropa bereits romanische, germanische und slawische Staaten existierten, am nordöstlichen Rande des christlichen Abendlandes in Frieden ein noch heidnisches Urvolk lebte.

Von diesen Prußen ist nicht viel überliefert, denn sie kannten keine Schrift. Aus Reiseberichten, mündlichen Überlieferungen und archäologischen Funden kann man sich jedoch ein gutes Bild von ihnen machen. Sie waren ein Bauernvolk ohne gesamtstaatliche Organisation. Sie lebten unabhängig voneinander in ihren elf Stammesgebieten. Städte kannten sie nicht, wohl aber Handelsplätze. In ihren dörflichen Streusiedlungen trieben sie Ackerbau, Vieh- und Pferdezucht. Die weiten Wälder und vielen Seen ermöglichten Jagd, Fischerei sowie Sammlertätigkeit. Nach Aussage des römischen Historikers Tacitus waren die Prußen im Feldbau fleißiger als die Germanen, denen sie im Äußeren jedoch sehr ähnlich sahen. Ihr Leben war einfach und naturverbunden, sie liebten ausgedehnte Feste, und ihre Gastfreundschaft war berühmt. Die Sitten und Gebräuche waren, wie bei Naturvölkern häufig, zum Teil sehr rau und ihre Gesetze streng. Die richterliche Gewalt lag bei großgrundbesitzenden Adelsherren, die auf zum Teil befestigten Höfen an bevorzugten Stellen lebten. Die Masse der Prußen waren jedoch freie Bauern.

Der spätere Kreis Schloßberg gehörte mit seinem nördlichen Teil zum Gau der Schalauer, welche beiderseits der Memel siedelten, und mit dem Südteil zu Nadrauen, dessen Bewohner im Pregelquellgebiet sesshaft waren (siehe Bild 1). Überlieferungen zufolge soll sich das prußische Hauptheiligtum „Romowe“ in Nadrauen befunden haben. Hier residierte der Oberpriester aller Prußen, bei dem sich selbst die Gaufürsten in kritischen Zeiten Rat holten.

Etwa um das Jahr 1000 n. Chr. rückte das Prußenland in das Licht der Geschichte. Südlich seines Siedlungsgebiets war das polnische Königreich entstanden. Boleslav I., von christlichem Missionsgeist erfüllt, strebte ein großpolnisches Reich an und suchte den Zugang zur Ostsee. Es gelang ihm jedoch nicht, die Prußen weder friedlich zu missionieren noch mit dem Schwert zu bekehren. (Nach mittelalterlicher Rechtsauffassung war Heidenland herrenloses Land, wer es christianisierte, dem gehörte es.) Viele Missionare, die ins Prußenland gezogen waren, kehrten nicht mehr zurück. Der alte Glaube und der Freiheitswille der Prußen waren offenbar stärker. Selbst polnische Kreuzzüge scheiterten in der Folgezeit.

Nach über 200-jährigen vergeblichen Bemühungen, die Prußen zu unterwerfen, wurden diese nun selbst aktiv und fielen in polnische Grenzländer ein. Da rief der polnische Herzog Konrad von Masowien den Deutschen Ritterorden zu Hilfe. Für das Prußenland begann nun eine neue Epoche seiner Geschichte.

Kapitel 2: Die Zeit des Ordensstaates in Preußen

Der Deutsche Ritterorden, eine straff organisierte Vereinigung waffentragender Mönche mit einem Hochmeister an der Spitze, war in der Zeit der Kreuzzüge 1190 in Palästina für die Krankenpflege gegründet worden. Nachdem er dort keine wichtigen Aufgaben mehr hatte, wandte er sich verstärkt der Heidenbekehrung mit der Waffe zu. Der vierte Hochmeister des Ordens, Hermann von Salza, nahm deshalb den Ruf des Masowier-Herzogs an. Vorher ließ er sich jedoch durch den Kaiser Friedrich II. in der „Goldenen Bulle von Rimini“ 1226 schriftlich bestätigen, dass alle eroberten Gebiete im Prußenland dem Orden gehören sollten.

Im Frühjahr 1231 war es dann so weit: Unter Führung des neuen Landmeisters Hermann Balk setzten sieben Ritterbrüder, erkennbar am schwarzen Kreuz auf weißem Mantel, und eine Schar von einigen hundert Kreuzfahrern bei Nessau über die Weichsel und eroberten die erste prußische Befestigung. Noch im gleichen Jahr bauten sie hier die Burg Thorn.

Nun folgte mit Unterbrechungen ein jahrzehntelanges Ringen, das auf beiden Seiten mit der damals üblichen Härte und Grausamkeit geführt wurde. Der Orden ging bei der Eroberung des Landes jedoch behutsam und planmäßig vor. Jedes unterworfene Gebiet wurde zunächst durch Burgen gesichert und dann durch Dorf- und Stadtgründungen besiedelt und befriedet, ehe der nächste Gau angegriffen wurde. Der Orden war in der Bewaffnung, in der Kriegsführung und im Festungsbau den Prußen weit überlegen, so dass die zahlenmäßige Unterlegenheit der Eroberer nicht zur Wirkung kam, zumal es den Prußen nicht gelang, alle Stämme zum gemeinsamen Widerstand zu einigen. Trotzdem musste der Orden bei Aufständen schwere Verluste und Rückschläge hinnehmen. Schließlich war nach einem 53-jährigen Krieg das gesamte Prußenland in der Hand des Ordens.

Die östlichen Prußengaue wurden zuletzt unterworfen, so 1277 das sich tapfer wehrende Schalauen. Ein Teil dieses relativ kleinen Stammes, der auch im nördlichen Teil des Kreises Schloßberg lebte, wollte sich nicht beugen und floh zu den stammverwandten Litauern. Der Rest, der das Christentum annahm, wurde in die westlichen Gaue umgesiedelt. Zurück blieb ein siedlungsleeres Gebiet. Ähnlich verfuhr der Orden ein Jahr später mit den Nadrauern, und 1283 gab schließlich auch das volkreiche Sudauen auf. Auch hier wurden die nicht geflüchteten Bewohner ins Innere des Ordenslandes, vorwiegend nach Samland, umgesiedelt.

Die drei nun unbewohnten östlichen Gaue verwilderten rasch, und es bildete sich (etwa östlich der Linie Labiau-Wehlau-Lötzen) eine urwaldähnliche Wildnis aus. Dies war wohl Absicht des Ordens, denn der etwa 200 km breite Wildnisgürtel diente als natürlicher Schutz zwischen dem Kerngebiet des Ordensstaates im Westen und dem heidnischen und deshalb feindlichen Litauen im Osten. Der spätere Kreis Schloßberg war Teil dieser sogenannten Großen Wildnis, in der 200 Jahre lang der lichte europäische Urwald und die dichte Heide wucherten.

Diese Wildnis war zwar unbesiedelt, aber nicht menschenleer: An wichtigen Durchgangsstellen lebten „Wegebeobachter“, die im Dienste des Ordens Nahrungs- und Futterplätze anlegten und Kundschafterdienste leisteten. Auch Jäger und Honigsammler durchstreiften die Wildnis und beschafften begehrte Handelswaren.

Der Deutsche Ritterorden errichtete im Prußenland, das jetzt Preußen genannt wurde, einen für die damalige Zeit modernen Staat mit mustergültiger Finanzwirtschaft und hoch entwickelter Verwaltung. Im Jahre 1309 wurde der Hauptsitz des Ritterordens von Venedig in die zur Residenz ausgebauten Marienburg verlegt. Der Hochmeister war jetzt nicht nur geistliches Oberhaupt der Ordensbrüder, sondern als Regent des Ordensstaates auch Reichsfürst. Zur Verwaltung war das Land in Komtureien aufgeteilt. Der spätere Kreis Schloßberg gehörte zum größten Teil zur Komturei Ragnit, lediglich der südwestliche Kreisteil, etwa die späteren Kirchspiele Mallwen und Kussen, wurden von der Komturei Insterburg verwaltet.

Das Hauptverdienst des Deutschen Ordens war es jedoch, innerhalb von hundert Jahren aus dem urwüchsigen Prußenland einen blühenden europäischen Kulturstaat geschaffen zu haben. Dies zeigte sich am sichtbarsten in der reich entfalteten Baukunst der vielen Ordensburgen, in einer vielseitigen Geschichtsschreibung, in einer spezifischen Dichtung und vor allem in der planmäßigen Erschließung und Besiedlung des Landes. Allein im 14. Jahrhundert, der Blütezeit des Ordensstaates, wurden 93 Städte und 1400 Dörfer gegründet. Wer waren die Bewohner und woher kamen sie?

Die Bevölkerung des Ordensstaates Preußen bestand zur knappen Hälfte aus den einheimischen Prußen, die ausschließlich auf dem Land in typischen Haufendörfern lebten. Die übrigen Bewohner waren eingewanderte Deutsche, die vor allem aus den nord- und mitteldeutschen, aber auch aus süddeutschen Ländern des Reiches nach Osten gezogen waren. Sie wurden als Bauern in neu gegründeten Hufendörfern und vor allem als Handwerker und Bürger in den zahlreichen Kleinstädten angesiedelt.

Im Laufe der Generationen übernahmen die Prußen die besseren handwerklichen und landwirtschaftlichen Methoden der Deutschen, deren höher stehende Kultur und schließlich auch deren Sprache: Eingesessene Prußen und eingewanderte Deutsche verschmolzen zu Preußen. Trotzdem hielt sich die prußische Sprache etwa 400 Jahre lang, ehe sie Ende des 17. Jahrhunderts in Vergessenheit geriet. Jedoch sind zahlreiche prußische Wörter in die ostpreußische Mundart eingegangen. So sollen z. B. bekannte Ausdrücke wie Butsch (Kuss), Marjell (junges Mädchen), Kampen (Anschnitt von Brot oder Braten), Spirgel (gebratene Speckschnitte), Schmand (Sahne, Rahm), Kujjel (Eber) aus dem Prußischen stammen. Erhalten geblieben sind auch prußische Namen: Flur- und Ortsnamen, wie sie im Gebiet um das Frische Haff in großer Zahl vorkamen, und Personennamen, die im ganzen Land verbreitet waren, z. B. Bahlau, Gause, Kalnein, Kübart, Matull, Podehl, Saucken, Steppuhn, Wosegien. Es wird wohl kaum einen Ostpreußen geben, der nicht auch prußische Vorfahren hat. Geblieben ist auch die historische Liebe zum Pferd sowie die auf dem Lande üblich gewesene große Gastfreundschaft. Im Kreis Schloßberg waren auch Reste einiger Burgwälle aus der Prußenzeit vorhanden, z. B. bei Blockswalde (Maschuiken) am Ostfluß (Scheschuppe), bei Köschen (Kötschen) am Willuhner See, bei Seidlershöhe (Klein Warningken) und bei Schloßberg (Pillkallen).

Zurück zum Ordensstaat: Nach dem steilen Aufstieg zu einer europäischen Großmacht mit einem Territorium, das von der Oder bis zum Finnischen Meerbusen reichte, folgte im 15. Jahrhundert der Zerfall. Der Großfürst Jagiello von Litauen war zum Christentum übergetreten und hatte die polnische Kronerbin geheiratet. Die neue polnisch-litauische Großmacht bedrängte den Orden, und es kam zu kriegerischen Auseinandersetzungen. In der Schlacht bei Tannenberg im Juli 1410, eine der größten Schlachten des Mittelalters, erlitt das Ordensheer eine schwere Niederlage. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen und fast die gesamte Führung fielen im Kampf.

Die folgenden Kriege führten auch zum wirtschaftlichen Ruin. Selbst die Marienburg musste an Söldnerführer verpfändet werden, welche die Burg 1456 an den polnischen König verkauften. Daraufhin verlegte der Hochmeister seinen Amtssitz nach Königsberg. Der Zweite Thorner Frieden von 1466 besiegelte die Entmachtung des Ordensstaates Preußen. Der größte Teil des Territoriums ging verloren. Der Staat schrumpfte auf ein Gebiet zusammen, das etwa das spätere Ostpreußen ohne Ermland umfasste (siehe Bild 3).

Bereits 1422 hatten sich der Deutsche Orden und Litauen im Vertrag von Melnosee über den Grenzverlauf zwischen ihren Staaten im Bereich der Großen Wildnis geeinigt. Dabei wurde die Wildnis praktisch der Länge nach halbiert. Diese neue Grenzlinie zwischen Preußen und Litauen hatte rund 500 Jahre Bestand. Sie galt als eine der ältesten Staatsgrenzen Europas und wurde erst 1919 nördlich der Memel durch Litauen infrage gestellt. Diese Grenze trat als Kulturgrenze auch äußerlich deutlich in Erscheinung. Ein Stück dieser alten Grenzlinie, nämlich die Flüsse Schirwindt und Ostfluß (Scheschuppe) zwischen den Dörfern Deinen (Daynen) und Grenzheide (Klein Darguschen), war zugleich die Ostgrenze des späteren Kreises Schloßberg.

Um die wirtschaftliche Lage des Reststaates zu verbessern, ging der Orden in der Folgezeit daran, seine Landreserve, die Große Wildnis, zu besiedeln. Dies geschah insbesondere unter dem letzten Hochmeister und späteren Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach, einem Hohenzollern des fränkischen Zweigs. Mit dieser Besiedlung der Wildnis beginnt die eigentliche Geschichte des Kreises Schloßberg.

Kapitel 3: Die erste Phase der Besiedlung des Kreises Schloßberg

Ungefähr gegen Ende des 15. Jahrhunderts beginnt die Neubesiedlung des Kreisgebiets. Wer waren diese ersten Siedler, die hier die Mühe auf sich nahmen, die Wildnis zu roden und das Land urbar zu machen?

Der Siedlerstrom aus deutschen Ländern hatte bereits Ende des 14. Jahrhunderts stark nachgelassen, weil es dort um diese Zeit keinen Bevölkerungsüberschuss gab. Dafür setzte Ende des 15. Jahrhunderts ein zunehmender Einwandererstrom aus dem Osten ein: Litauer kamen ins Land, darunter auch Nachfahren jener Prußen, die 200 Jahre davor bei der Unterwerfung durch den Orden ins Nachbarland geflohen waren. – Der Ordensstaat hatte keinen Grund, diese Einwanderer abzuweisen. Im Gegenteil, sie waren willkommen, trugen sie doch zur Erschließung des Landes und zur Hebung der Steuer¬erträge bei. Es mussten nur Christen und ordentliche Untertanen sein. Nationalstaatliches Denken war zu jener Zeit unbekannt.

Was bewog diese Menschen, ihre Heimat zu verlassen und in der Wildnis neu zu beginnen? In Litauen hatte sich nach der Vereinigung mit Polen die Lage der Landbevölkerung drastisch verschlechtert, denn der litauische Adel übernahm nach polnischem Vorbild Rechte, die zu verstärkter Ausbeutung und Abhängigkeit (z. B. Leibeigenschaft) der Bauern führte. Viele Bauern zogen es daher in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Not vor, heimlich und unter Lebensgefahr zu fliehen, um im benachbarten Preußen in größerer persönlicher Freiheit von vorn anzufangen. Dies geschah mit Duldung des Ordens zunächst unorganisiert und in recht ursprünglicher Weise: Die Einwandererfamilien rodeten jede für sich an geeignet erscheinender Stelle. Als Kaufpreis für ein Stück Wildnis verlangte der Komtur in der Regel einige Ochsen. Dann waren die Neusiedler drei Jahre lang zinsfrei, d. h. sie brauchten während der Rodungszeit keine Steuern zu zahlen. Auf diese Weise entstand eine Vielzahl zusammenhangloser Einzelhöfe, so auch im Gebiet des späteren Kreises Schloßberg.

Wenn nun die ersten Siedlungsnamen genannt werden, dann darf man sich aus den angeführten Gründen darunter nicht geschlossene Ortschaften vorstellen, vielmehr bezeichneten diese Namen ein größeres Gebiet mit einer Anzahl verstreut liegender Einzelhöfe. Entsprechend der Verwaltungszugehörigkeit wurde der größte Teil des Kreisgebiets von Ragnit her besiedelt, lediglich im Südwesten des Kreises erfolgte die Kolonisierung von Insterburg aus.

Die älteste Siedlung im Kreis Schloßberg ist Benigk (= Beinigkehmen/Beinicken), sie wurde zwischen 1486 und 1490 gegründet. Dies geht aus einem Protokoll über die Schlichtung eines Streits zwischen den Bauern von Benigk und Galibrast (Galbrasten, Kr. Tilsit-Ragnit) hervor. Die Streusiedlung Benigk lag an der Scheschuppe nördlich von Lasdehnen/Haselberg und umfasste auch die Gebiete der späteren Gemeinden Maschuiken/Blockswalde, Gricklauken/ Bönick, Gallwoschen/Sandwalde, Hermoneiten/-Hermannsdorf und Schacken. Das Wort Benigk war zu jener Zeit ein Flurname und ist prußischen Ursprungs.

Als nächste Siedlung wird erstmals 1516 Schloßbergk (= Pillkallen/Schloßberg) genannt. Es war eine ausgedehnte Streusiedlung, die nicht nur das spätere Stadtgebiet umfasste, sondern zu der auch im Norden die späteren Gemeinden Uschpiaunen/Kiesdorf, Jutschen/Weidenbruch und Schameitkehmen/Lindenhaus, im Westen Gr. Tullen/¬Reinkenwalde und Henskischken/Hensken, im Süden Karczarningken/Blumenfeld und im Osten Petereitschen/Petershausen und Dagutschen/Tegnerskrug gehörten. Diese Siedlung hatte ihren Namen von einer Erhebung, die zur Prußenzeit eine Ringwall¬befestigung trug.

Eine weitere, 1516 auftauchende Streusiedlung ist Ellendtvlies, am Südrand des Kreises an der Breduppe (früher Ellendtvlies) gelegen. Diese Siedlung entsprach in ihrer Ausdehnung den späteren Ortschaften Schillingen, Gr. Daguthelen/Streuhöfen, Kl. Daguthelen/ Dorotheendorf, Gr. Warningken/Steinkirch, Kl. Warningken/Seidlershöhe und Jucknischken/Föhrenhorst (Kr. Ebenrode).

Östlich davon lag Rausch an der Rauschwe, ebenfalls 1516 erstmals genannt. Es umfasste die späteren Gemeinden Mauruschatschen/Grenzfelde, Daynen/Deinen, Urbantatschen/Urbanshöhe, Schimkuhnen/Schwarzenberge und Bartschkühnen/Kühnen.

Auch Scherwinth (= Schirwindt) an der Einmündung des gleichnamigen Flusses in die Scheschuppe/Ostfluss erscheint erstmals 1516 als eigenständige Ortschaft. Ein Jahr später wird Dewintin erwähnt, das an der Scheschuppe lag und etwa dem Gebiet der späteren Dörfer Wisborienen/Grenzhöhe, Simoken/Hintertannen, Serbenten, Gr. Darguschen/Tanneck und Kl. Darguschen/Grenzheide entsprach.

Ebenfalls 1517 taucht das Dorf Altensnappen (= Alxnupönen/Altsnappen) auf, an der Scheschuppe östlich von Lasdehnen/Haselberg gelegen und nach dem dortigen Nebenfluss benannt.

Im Jahre 1521 wird Haselpusch (= Lasdehnen/Haselberg) erwähnt, und zwar schon als Dorf. Der Ort ist folglich mit großer Wahrscheinlichkeit älter.

Wersamnigk (= Gr. Wersmeningken/Langenfelde) erscheint 1525 und lag südwestlich von Lasdehnen/Haselberg

Für den Insterburger Kreisteil sind Urkunden aus der Zeit der ersten Besiedlung nicht erhalten. Einige Hinweise machen jedoch deutlich, dass der Südwesten des Kreises um 1500 noch nicht besiedelt war, dass aber die Einwanderung bald danach begann, denn in einer Steuerveranlagung von 1539 werden bereits sieben Siedlungen genannt:

Malwischken (= Mallwischken/Mallwen) ist die älteste davon. Sie umfasste auch die späteren Gemeinden Ederkehmen/Edern und Uschballen/Birkenried (Kr. Gumbinnen).

Cussey (= Kussen) ist 1539 bereits eine relativ große Ortschaft.

Eglinickenn (= Eggleningken/Kiefernberg), westlich von Kussen, war eine typische Streusiedlung, zu der auch die Gebiete der späteren Dörfer Kiggen/Steinershöfen, Urblauken/Urlau, Kögsten/Michelfelde, Bednohren/Stahnsdorf und Wassantkehmen/-Wildnisrode gehörten.

Zu Bruschey (= Bruschen/Kiesfelde), südöstlich von Kussen, gehörte auch das spätere Budschuhnen/Eschenhöhe.

Rattadeilej (= Radschen/Radenau) lag südlich von Kussen, zu ihm gehörte auch Jodschen/Ackermühle.

Eyminischke (= Eymenischken/Stutbruch) lag östlich von Kussen.

Schließlich wird noch Boiorgallen (= Löbegallen/Löbenau) an der Inster genannt.

Auch für den Ragniter Kreisteil ist eine Steuerveranlagung von 1540 überliefert. Damit besteht die Möglichkeit, den Stand der Besiedlung für das ganze Kreisgebiet zum Zeitpunkt 1539/40 zu erfassen. Im Ragniter Kreisteil sind bis zu diesem Jahr zu den schon genannten noch folgende Siedlungen hinzugekommen:

Eglenick (= Henskischken/Hensken) entstand durch Abzweigung von Schloßbergk.

Uspiawne (= Uschpiaunen/Kiesdorf) wurde ebenfalls durch Abtrennung von Schloßbergk neu gebildet.

Warlauc ist eine neue Bezeichnung für das vergrößerte Ellendtvlies.

Berckenwerder, eine neue Streusiedlung an das Scheschuppe nördlich von Schirwindt, umfasste insbesondere das Gebiet der späteren Gemeinden Berscheningken-Kummetschen/ Fichtenhöhe und Nowischken/Brämerhusen.

Serpentusail (= Serbenten) entstand durch Abzweigung von der älteren Siedlung Dewintin.

Jathia, ein Siedlungsgebiet an der Scheschuppe mit den späteren Orten Gr. Darguschen/Tanneck, Kl. Darguschen/Grenzheide und Woitekaten/Ostfurt, entstand ebenfalls durch Abtrennung von Dewintin.

Schilnigk (= Schilleningken/Ebertann) war eine neue Siedlung westlich von Lasdehnen/ Haselberg.

Damit sind 1539/40, nach einem halben Jahrhundert Wildnisrodung im Kreisgebiet 22 unterschiedlich große Siedlungen bekannt (siehe Bild 2). Es ist ersichtlich, dass die Flüsse als Leitlinien für die Besiedlung dienten, offenbar war die Rodungsarbeit in diesen Bereichen leichter. Aber auch die höheren Lagen im südlichen Kreisgebiet wurden schon früh kolonisiert. Dagegen war die tiefer gelegene und häufig sumpfige Mitte des Kreises noch frei von Siedlungen.

Es ist aufgefallen, dass diese frühen, ausgedehnten Streusiedlungen meist nach Flüssen oder Flurbezeichnungen benannt wurden, in deren Nähe oder Umgebung sie lagen. Weiterhin ist deutlich geworden, dass nach dem Zuzug weiterer Kolonisten Teile von größeren Streusiedlungen abgezweigt und zu selbständigen Ortschaften gemacht wurden. In den genannten 22 Siedlungen von 1539/40 lebten insgesamt 219 Zinser, also steuerzahlende Bauern. Sie hatten unterschiedlich großen Landbesitz; es waren vorwiegend Zinsbauern, aber auch Bajoren (das sind Angehörige des niederen litauischen Adels) und Instleute. Sogenannte Krüger, also Bauern mit Ausschankgenehmigung (Krugrecht), werden zu dieser Zeit im Kreisgebiet noch nicht erwähnt. Auch gibt es 50 Jahre nach Beginn der Besiedlung im ganzen Kreis noch keine Kirche. Jedoch wird die erste Pfarrei wenig später in Schirwindt gegründet.

Kapitel 4: Zum Fortgang der Besiedlung im 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts

Als zu Beginn des 16. Jahrhunderts Einwanderer in der preußischen Grenzwildnis rodeten und – wie geschildert – auch im späteren Kreis Schloßberg die ersten Siedlungen gründeten, vollzog sich in der großen Politik eine Wende, die für die ostpreußische Geschichte einschneidende Bedeutung hatte: Der Ordensstaat löste sich auf. Er hatte sich nach dem Zweiten Thorner Frieden von 1466 weder politisch noch wirtschaftlich erholen können. Im Jahre 1511 wurde der 21-jährige Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach, ein Hohenzoller des fränkischen Zweigs und ein Neffe des polnischen Königs, zum Hochmeister des Ordens gewählt. Er versuchte vergeblich, bei den Fürsten des Deutschen Reiches und bei ausländischen Mächten Unterstützung und Hilfe zu erlangen, um die politische Abhängigkeit vom polnischen König abzuschütteln und die Bedrohung durch die polnisch-litauische Großmacht zu beseitigen.

Bei leerer Staatskasse und politisch auf sich allein gestellt verhandelte er schließlich mit dem polnischen König und schloss 1525 den Friedensvertrag von Krakau: Preußen blieb in seiner territorialen Ausdehnung von 1466 erhalten, der geistliche Ordensstaat wurde jedoch in ein weltliches Herzogtum umgewandelt. Der Hochmeister Albrecht von Ansbach trat aus dem Orden aus und wurde erster erblicher Herzog von Preußen. Gleichzeitig trat Herzog Albrecht zum Protestantismus über und führte in seinem Land nach Beratungen mit Martin Luther die Reformation durch. Das Herzogtum Preußen wurde so zum ersten evangelischen Staat der Welt. Als Gegenleistung musste Herzog Albrecht den polnischen König als Lehnsherrn anerkennen und den Austritt aus dem Deutschen Reich erneuern. Der westliche Teil des früheren Ordensstaates, das sogenannte Königliche Preußen, unterstand weiterhin als autonomes Gebiet der polnischen Krone, ebenso das Bistum Ermland (siehe Bild 3).

Nachdem der Frieden erreicht war, ging Herzog Albrecht daran, das Land wirtschaftlich und kulturell wieder zu gesunden. Er führte Verwaltungsreformen durch, ordnete das Finanzwesen neu, gestaltete als Folge der Reformation das Kirchenwesen um, förderte die Schulen und gründete 1544 die Universität Königsberg. Seine besondere Aufmerksamkeit galt der Kolonisierung der Grenzwildnis im Osten und Süden des Landes, deren Erschließung jetzt verstärkt und planmäßiger fortgesetzt wurde. Der Ausbau der Verwaltung in diesen Gebieten konnte nur mühsam mit der raschen Entwicklung Schritt halten. Die ordenszeitlichen Komtureien wurden in Hauptämter umbenannt und diese in Schulzenämter untergliedert. Die Amtsschulzen hatten nicht nur den Auftrag, die zahlreichen Dörfer, Weiler und Einzelhöfe zu verwalten und die Steuern einzuziehen, sondern sie sollten auch in eigener Initiative Kolonisten anwerben und in ihren Bezirken gezielt ansiedeln. Im Schloßberger Kreisgebiet gab es die Schulzenämter Lasdehnen (Haselberg), Tullen (Reinkenwalde), Uschpiaunen (Kiesdorf), Daynen (Deinen) und im Südwesten das Hanische Schulzenamt.

In den unruhigen Zeiten des 16. Jahrhunderts kamen nur wenig Siedler aus deutschen Ländern, dagegen hielt der Zustrom der Einwanderer aus dem polnischen Herzogtum Masowien in das südliche Preußen und aus dem Großfürstentum Litauen in den östlichen Landesteil nach wie vor an. Nicht Überbevölkerung, sondern Unterdrückung, also wirtschaftliche und soziale Not war der Hauptgrund für die Bauernflucht aus den Nachbarstaaten. Zunehmend kamen jetzt auch Glaubensflüchtlinge in das evangelische Preußen, weil mit der einsetzenden Gegenreformation der Druck auf die Protestanten in Polen und Litauen zunahm.

Im späteren Kreis Schloßberg wurde zügig weiter kolonisiert, hier vorwiegend durch litauische Siedler. Gab es 1540 im Bereich unseres Kreises 22 Siedlungen, so wuchs deren Zahl in den folgenden 16 Jahren durch Abtrennungen und Neugründungen auf 33 an, und im Jahre 1565 gab es schon 72 Dörfer. In dieser Zeit wurde auch die alte Großsiedlung Schloßbergk aufgeteilt, dessen Rest jetzt Pilkaln (später: Pillkallen) hieß. Die abgetrennten Teile trugen sämtliche den Namen des ersten Kolonisten, z. B. Dagutschen (Tegnerskrug) nach Janell Daguttscha, Karczarningken (Blumenfeld) nach Steffan und Juckna Kartzemningk, Groß Tullen (Reinkenwalde) nach Jenniß Tulun, Petereitschen (Petershausen) nach Peter Jakant und Uschpiaunen (Kiesdorf) nach Uschpiaun. Bis 1580 erhöhte sich die Zahl der Siedlungen auf etwa 100.

Im gleichen Jahr wurden im Hauptamt Ragnit, also auch im größten Teil des Kreises, erstmals alle Dörfer und Güter vermessen. Dieses Kataster gehört zu den wichtigsten frühen Urkunden des Siedlungsgebiets. Die dem Hauptamt Insterburg unterstehenden Dörfer des südwestlichen Kreisteils wurden 1595 ausgemessen. Bis 1610 stieg die Zahl der Dörfer im Kreisgebiet auf 121 und bis 1625 auf rund 160 an.

Die Siedler wurden in der Regel als sogenannte Scharwerksbauern angesetzt: Sie erhielten vom Staat kostenlos Land und Gebäude in Erbpacht, d. h. sie konnten als eingetragene Besitzer lebenslang den Hof bewirtschaften und ihn an eines ihrer Kinder vererben. Ohne Grund konnte ein solcher Bauer nicht vom Hof entfernt werden, allerdings durfte er ihn auch nicht ohne Genehmigung verlassen. Juristischer Eigentümer blieb nach damaliger Anschauung der Grundherr. Das war in unserem Gebiet der Herzog als Landesherr, denn adlige oder geistliche Grundherrschaften gab es im späteren Kreis Schloßberg zu jener Zeit nicht. Als Gegenleistung musste der Scharwerksbauer neben anderen Abgaben einen jährlichen Hufen-Zins, eine Art Grundsteuer, entrichten. (Die Hufe war das damalige Ackermaß von etwa 15,6 ha.) Weiterhin musste der Bauer das Scharwerk leisten. Das waren wöchentliche Arbeitseinsätze mit eigenem Gerät und eigenen Tieren auf den staatlichen Gütern (Domänen), das waren auch Getreide- und Holzfahrten, Wegebau und andere öffentliche Arbeiten. Dieses Scharwerk wurde im Allgemeinen als drückend empfunden.

Mit dem Jahre 1618 begann in der ostpreußischen Geschichte eine neue Epoche: Der zweite Herzog Albrecht Friedrich starb ohne Nachfolger. Entsprechend der vorhandenen Verträge fiel das Herzogtum durch Erbfall an die hohenzollernschen Verwandten nach Brandenburg. Der Kurfürst von Brandenburg, der in Berlin residierte, war jetzt zugleich Herzog im entfernten Preußen. Aus dem bisher selbständigen Herzogtum Preußen war nun ein Landesteil des Doppelstaates Brandenburg-Preußen geworden. Die politische Zentrale wurde Berlin, Königsberg blieb jedoch die weitgehend eigenständige Verwaltungshauptstadt für Preußen. Der Kurfürst besuchte nur selten sein neu erworbenes Land.

Die Siedler im Grenzgebiet wurden von diesen politischen Veränderungen kaum berührt. Die Kolonisation machte auch unter den Kurfürsten zwar langsame, doch sichere Fortschritte. Der Zuzug von Flüchtlingen aus Großlitauen hatte jedoch aufgehört. Die weitere Ausbreitung der Litauer im nordöstlichen Ostpreußen und die Verdichtung des Siedlungsnetzes geschah durch eine kräftige Eigenvermehrung der Bewohner. Jetzt im 17. Jahrhundert kamen jedoch verstärkt wieder deutsche Siedler ins Land: als Hand-werker, als Krüger (Bauern mit Krugrecht, Gastwirte) oder als Kölmer (Grundbesitzer nach besonderem Recht). Häufig wurden verdiente Männer vom Kurfürsten mit Ländereien im Siedlungsgebiet entlohnt. So wuchs die Zahl der Siedlungen im Kreis Schloßberg bis 1664 weiter auf 194 an. Die Bevölkerungszahl nahm jedoch wegen ungünstiger Verhältnisse nicht mehr wesentlich zu, in der Folgezeit sogar ab. Damit war nun nach rund 200 Jahren Kolonisationstätigkeit ein gewisser Abschluss erreicht. Bis auf Wald- und Feuchtgebiete im Osten, Westen und Norden des Kreisgebiets hatten die Siedler in harter und entbehrungs¬reicher Arbeit die frühere Wildnis in Ackerland umgewandelt.

Kapitel 5: Die Lebensverhältnisse im Siedlungsgebiet im 17. Jahrhundert

Zu Beginn der Kolonisation war jede Siedlerfamilie ganz auf sich gestellt, weit weg von Märkten, Kirchen, Schulen. Die Bauern waren absolute Selbstversorger, ihre Hauptsorge galt der Erhaltung der elementaren Existenz. Erst im Laufe der Zeit mit zunehmender Hofzahl konnten sich Dorfgemeinschaften bilden, konnte die Verwaltung übergeordnete Versorgungszentren organisieren. Es ist verständlich, dass es auch mit der geistigen Kultur zunächst sehr schlecht bestellt war. Selbst die kirchliche Betreuung der Siedler setzte verhältnismäßig spät ein, was bei der weiten Streuung der kleinen Dörfer und Wohnplätze nicht wundert.

Die erste Pfarrei im Kreisgebiet wurde 1549 in Schirwindt gegründet. Ob Thomas Gedkant, der 1553 dort predigte, der erste Pfarrer war, ist nicht genau bekannt. Zehn Jahre später 1559 folgte die Gründung der Kirchengemeinde in Pillkallen (Schloßberg). Der erste Pfarrer ist nicht bekannt, die Kirche selbst soll erst 1582 fertig geworden sein. Für die nördlichen Gebiete wurde 1578 das Kirchspiel Lasdehnen (Haselberg) mit Stanislaus Musa als erstem Pfarrer eröffnet. Im Süden entstand 1586 die Pfarrei Kussen mit Michael Sappuhn als erstem Prediger. Zur Entlastung von Schirwindt wurde 1621 das Kirchspiel Willuhnen gebildet, der erste Pfarrer war Johann Löbel. Bei diesen fünf Kirchen für das ganze Kreisgebiet ist es zunächst geblieben. Erst gut hundert Jahre später erfolgte mit Mallwischken (Mallwen) die nächste Kirchspielgründung.

Mit dem sich entfaltenden kirchlichen Leben kamen auch die ersten Schulen auf. Nach der Fertigstellung der Kirche in Pillkallen (Schloßberg) wurde dort 1582 die erste Kirchschule im Kreisgebiet eingerichtet. Weitere derartige Schulen entstanden 1586 in Kussen, 1612 in Willuhnen, 1650 in Lasdehnen (Haselberg) und 1695 in Schirwindt. Zwar gab es genaue Bestimmungen über Unterricht und Zucht, jedoch war man zu jener Zeit von einer allgemeinen Schulpflicht noch weit entfernt, nur ältere Schüler wurden im Sommerhalbjahr unregelmäßig unterrichtet. Wegen der ungünstigen Umstände in diesem dünn besiedelten Gebiet kam es auch zunächst zu keiner Weiterentwicklung des Schulwesens. Die Masse der Bevölkerung bestand nach wie vor aus Analphabeten.

Von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des jungen Kolonistenlandes waren die Dorfkrüge. Sie waren erste Stützpunkte für Handel und Verkehr in diesem völlig stadtlosen Raum. Die Krüger wurden vom Landesherrn eingesetzt, es waren meist Deutsche mit größerem Grundbesitz. Sie erhielten nicht nur das Recht, staatliches Bier und amtlichen Branntwein auszuschenken, sondern durften auch Warenhandel betreiben (Hökerei). Die ersten Krugrechte wurden im Kreisgebiet um die Mitte des 16. Jahrhunderts verliehen: 1556 an Georg Petz in Kussen und 1566 an Hans Passauer in Pillkallen (Schloßberg). Wenig später gab es Krüge auch in Schirwindt und Lasdehnen (Haselberg). Es ist offensichtlich, dass sich die Kirchorte zu Zentren von Handel und Wandel entwickelten. Im 17. Jahrhundert nahm die Zahl der Krüge stark zu, so wurden im Kreisgebiet 1665 bereits 35 gezählt, allein drei in Pillkallen (Schloßberg) und je zwei in Lasdehnen (Haselberg), Willuhnen und Kussen. Die Krugverschreibung 1640 an Friedrich Sturm in Pillkallen (Schloßberg) erfolgte erstmals ohne die Pflicht, das Bier von der amtlichen Monopolbrauerei Ragnit zu beziehen, er durfte selbst brauen. So entstand in Pillkallen (Schloßberg) die erste gewerbliche Brauerei, die nicht nur der Familie Sturm über Generationen zu Reichtum und Ansehen verhalf, sondern auch dem Kirchdorf eine positive wirtschaftliche Entwicklung bescherte.

Entsprechend der rein bäuerlichen Struktur unseres Gebiets waren auch die Verkehrsverhältnisse in jener Zeit ausgesprochen schlecht. Es gab nur wenige durch-gehende, selbstverständlich unbefestigte Landstraßen, wobei das südliche Kreisgebiet mit der dichteren Besiedlung etwas besser erschlossen war. Kussen und Pillkallen (Schloßberg) stellten schon gewisse Verkehrsknoten dar. Es ist auch klar, dass die weit-aus meisten Krüge sich in Dörfern befanden, die an solchen Durchgangsstraßen lagen.

Im Bereich des späteren Kreises Schloßberg waren es – wie geschildert – überwiegend litauische Bauern, welche die Wildnis gerodet und das Kulturland geschaffen hatten. Sie brachten natürlich ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche mit. So entstand im Nordosten des Preußenlandes ein Gebiet mit litauischer Prägung, etwa in der Ausdehnung des späteren Regierungsbezirks Gumbinnen. Selbst in der offiziellen Behördensprache jener Zeit wurde diese Region „Preußisch-Litthauen“ genannt. Da es im 17. Jahrhundert noch kein nationalstaatliches Denken gab, entstanden auch keine Volkstumsprobleme: Die Litauer waren freiwillig nach Preußen gekommen, weil sie sich hier bessere wirtschaftliche und soziale Lebensbedingungen erhofften. Sie waren evangelisch geworden und fühlten sich bald als treue Untertanen dieses Staates, dessen Rechtsordnung sie gern anerkannten.

Der preußischen Obrigkeit andererseits ging es um die Erschließung und Kultivierung des Landes. Da war jeder Mensch willkommen, der fleißig war, der die Regeln der Kirche und die Gesetze des Staates beachtete und der seine Steuern bezahlte. Der Gedanke war fremd, in diesen Zuwanderern eine Gefahr für den deutschen Charakter des Landes zu sehen. Im Gegenteil, der Staat unterstützte das litauische Volkstum, um zufriedene Untertanen zu erhalten. Getreu der Vorschrift Luthers, das Evangelium möglichst in der Muttersprache zu verkündigen, wurden hier nur Pfarrer eingestellt, die auch litauisch predigen konnten und dies auch mussten. Bereits Herzog Albrecht ließ Litauer zu Pfarrern ausbilden und schon 1547 den Katechismus in die litauische Sprache übersetzen, später auch Kirchenlieder und Teile der Bibel.

Der „Preußische Litthauer“ jener Zeit wird als derber, kräftiger Menschenschlag beschrieben, der groß und breit im Körperbau ist, und braunes, manchmal blondes sowie glattes Haar hat. Seine Augen sind braun, oft auch blau, seine Haut ist hell und sein Gesicht im Allgemeinen schmal mit hervorstehenden Jochbeinen. Er ist von lebhaftem und leicht erregbarem Temperament, liebt die Geselligkeit und Unterhaltung, hält an überkommenen Sitten fest, ist fromm, steckt aber auch voller Aberglauben. Der Litthauer ist ein passionierter Pferdeliebhaber, ist handwerklich sehr geschickt, ist fleißig und hilfsbereit. Im Essen ist er genügsam, trinkt aber gern alkoholische Getränke, insbe-sondere bei Familienfesten.

Selbstverständlich hatten in diesem litauisch geprägten Landesteil Preußens alle Ortschaften, Flüsse, Fluren usw. litauische Namen. Das gilt auch für die Ortsnamen im Kreis Schloßberg. Die meisten waren aus Personennamen gebildet, häufig aus dem Namen des ersten Siedlers. Davon war weiter oben bei den Dörfern in der Umgebung Schloßbergs schon die Rede. Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen: Belsen nach dem Bauern Belza, Ederkehmen (Edern) nach Jorge Edra, Werskepchen (Schwarzwiesen) nach Peter Werschkup, Henskischken (Hensken) nach dem Siedler Hanske. Andere Ortsnamen beziehen sich auf Eigentümlichkeiten der Umgebung: Berscheningken (Fichtenhöhe) nach lit. berszas = Birke, Eggleningken (Kiefernberg) nach lit. egle = Tanne, Laukehlischken (Cäsarsruhe) und Laugallen (Lorenzen und Kleinjägerswalde) nach lit. laukas Acker und galas = Ende, Paplienen (Moormühle und Walddorf) nach lit. plynas = eben oder kahl, Schilleningken (Ebertann und Ostdorf) nach lit. schilas = Heide. Einige deutsche Ortsnamen, die schon vor der litauischen Einwan-derung vorhanden waren, wurden wörtlich ins Litauische übersetzt: Schloßberg in Pillkallen, Haselbusch in Lasdehnen und Siebenlinden in Septinlöpen. Sie wurden später wieder zurück übersetzt.

Das litauische Sprachgebiet im nordöstlichen Preußen hat sich wegen seiner Geschlossenheit relativ lang durch die Jahrhunderte erhalten. Erst nach der Katastrophe der Großen Pest und der anschließenden Wiederbesiedlung vorwiegend durch Deutsche ging im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts das Litauische zurück und die nieder¬preußische Mundart setzte sich als Umgangssprache durch. Anfang unseres Jahrhunderts sprachen im Kreis Schloßberg nur noch wenige Menschen litauisch. Geblieben sind natürlich die Ortsnamen, die erst 1929 und 1938 geändert wurden. Geblieben sind bis heute die Personennamen, viele erkennt man an den Endungen -eit, -at, -ies, z. B. Kallweit, Schieleit, Naujokat, Backschat, Ruddies, Balzies. Natürlich sind auch zahlreiche litauische Wörter, mehr oder weniger verändert, in unsere niederpreußische Mundart eingegangen, z. B. Dirschus (Leibriemen), Hietschke (Fohlen), Magritsch (kostenlose Zugabe), Meschkinnes (Honiglikör, Bärenfang), Pierak (Weißbrot, Streuselkuchen), Rapetschke (Kröte), Rapuck (Kohlrübe), Schepkus (Schöpflöffel), Schiepel (Küken).

Kapitel 6: Rückschläge in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Ostpreußen blieb zwar von den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) wegen seiner Randlage verschont, doch indirekt musste es über erhöhte Steuerlasten die Kriege des Kurfürsten mitbezahlen. Deshalb stagnierte die Entwicklung auch im Kreis Schloßberg. Doch schon wenige Jahre später bekam auch ein Teil Ostpreußens den Schrecken des Krieges zu spüren: Die Einfälle der Tataren von 1656 und 1657 im Rahmen des zweiten schwedisch-polnischen Krieges. Diese Hilfstruppen des polnischen Königs zogen mit unbeschreiblicher Grausamkeit mordend, plündernd und brand¬schatzend durch den Süden und Osten des Landes. Insgesamt wurden 13 Städte, 249 Dörfer und 37 Kirchen zerstört, 11 000 Menschen der Bevölkerung wurden erschlagen und rund 34 000 in die Sklaverei bis nach Konstantinopel fortgeschleppt. Weitere 80 000 Menschen starben anschließend an Hunger und Seuchen. Auch bei uns zog eine Horde aus Litauen kommend über Schirwindt und Pillkallen (Schloßberg) quer durch den Kreis nach Ragnit. Schirwindt wurde völlig zerstört, die älteren Menschen ermordet, die jüngeren, insbesondere Frauen und Kinder, verschleppt. Der Pfarrer Johann Löbel aus Willuhnen schreibt in einem Bittbrief an den Kurfürsten, er sei „alles Seinigen beraubet, nackend ausgezogen, blutig geschlagen, gehauen und durch die vielen Wunden so zugerichtet worden, dass er 16 Wochen habe krank liegen müssen“. Im Uschpiaunschen Schulzenamt lag fast die Hälfte des früheren Ackerlandes wüst.

Der Osten des Preußenlandes, auch der Kreis Schloßberg, hat sich von den Folgen dieser Einfälle nicht mehr erholt, der ohnehin bescheidene bäuerliche Wohlstand war zerstört. Die Lage der Bauern – Städte gab es in unserer Gegend noch nicht – verschlimmerte sich sogar, nicht nur durch Missernten, sondern insbesondere auch durch eine skrupellose Ausbeutungspolitik des Landesherrn. Die steuerlichen Lasten wurden zunehmend vermehrt und erhöht, die Hand- und Spanndienste (das Scharwerk) wurden immer drückender. Die traditionelle Schollengebundenheit der Scharwerksbauern entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer totalen Abhängigkeit auf dem Boden des Grundherrn, fast zu einer Leibeigenschaft. Diese Entwicklung war allerdings keine speziell preußische, sondern eine allgemeine Erscheinung und Folge der feudalen Anschauungen jener Zeit.

Die schwedisch-polnischen Kriege, die uns die Tataren-Einfälle brachten, führten für Preußen jedoch zu einem politisch höchst bedeutsamen und positiven Ergebnis: Durch geschicktes Taktieren zwischen Schweden und Polen gelang es dem Großen Kurfürsten, das Herzogtum Preußen aus der polnischen Lehnshoheit herauszulösen. Im Frieden von Oliva 1660 wurde von den europäischen Großmächten die volle Souveränität Preußens bestätigt, die fast 200-jährige politische Abhängigkeit vom Königreich Polen war damit beseitigt. Das Ansehen des Großen Kurfürsten wurde in Preußen auch noch dadurch vergrößert, dass es ihm im Winter 1678/79 gelang, ein von Norden her eingefallenes schwedisches Heer, das bis Insterburg vorgedrungen war, zu vertreiben.

Danach wurde, wie schon vorher in anderen Teilen Brandenburg-Preußens, auch im Kreis Schloßberg eine neue Siedlungswelle in Gang gesetzt, die sogenannte Schatullsiedlung: Abgeholzte Flächen des staatlichen Forstlandes wurden für die Besiedlung und Bewirtschaftung freigegeben, wobei bestehende Dörfer vergrößert oder neue gegründet wurden. So entstanden auch im Kreis Schloßberg ab 1680 in zwanzig Jahren etwa 40 neue Dörfer, Weiler oder Güter. Der Schwerpunkt mit über der Hälfte der Neugründungen lag im Osten des Kreises, wo das Waldgebiet um die Große Plinis (Königsbruch) aufgesiedelt wurde. Es entstanden dort z. B. 1680 Paschuischen (Sorgenfelde). Jodupönen (Naßfelde) und Kummetschen (Fichtenhöhe), 1685 Warupönen (Lindenhof), 1692 Birkenfelde, 1693 Budupönen (Moosbach) und 1700 Augstupönen (Hochweiler), um nur die größeren Neusiedlungen zu nennen. Im ausgedehnten Forstbereich des nördlichen Kreisteils entstanden z. B. 1680 Neu Skardupönen (Grenzwald) und Antbudupönen (Vormwalde), 1690 Ballupönen (Ballen), 1693 Sallehnen (Sallen) und 1699 Uschballen (Lindnershorst). Im Westen des Kreises wurden z. B. 1680 Löbtuballen (Löbaugrund), 1687 Eymenischken-Baltadohnen (Weizenfelde), 1688 Baltruschehlen (Grüneichen) und Smailen gegründet.

Diese Vergrößerung des Siedlungsbestandes führte jedoch nicht zu einer Erhöhung der Bevölkerungszahl, weil die Neusiedler in der Regel aus der nächsten Umgebung kamen und nicht aus anderen Ländern zuwanderten. Denn der eigentliche Grund für die Kolonisierungswelle auf Forstland war ein finanzpolitischer: Die Steuern aus diesen Schatullsiedlungen flossen nicht in die Staatskasse, sondern in die „Schatulle“ des Kurfürsten. An der oben geschilderten schlechten wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bauern änderte sich nichts, die negative Entwicklung verstärkte sich sogar. Die Lasten gingen häufig über die Leistungsfähigkeit der Landwirte hinaus, so dass so mancher seinen Hof verließ oder verlassen musste, die Zahl der „wüst“ liegenden Äcker nahm zu. Es ist klar, dass in einer solchen Situation Missernten zu Hungersnöten führten, und Seuchen bei Mensch und Tier verheerend wirken mussten. Es wundert deshalb nicht, dass wenige Jahre später eine Pestseuche wie eine Katastrophe einschlug.

Kapitel 7: Die Entvölkerung des Kreisgebiets durch die Große Pest 1709 und 1710

Gleich zu Beginn des 18. Jahrhunderts rückte das Preußenland in das Rampenlicht der großen europäischen Politik: Dem Sohn und Nachfolger des Großen Kurfürsten war es nach langen und zähen Verhandlungen gelungen, vom deutschen Kaiser in Wien die Zustimmung zu erhalten, das Herzogtum Preußen zum Königreich zu erhöhen. Am 18. Januar 1701 krönte sich Friedrich I. in Königsberg zum „König in Preußen“. Eine lange Reihe prunkvoller Feiern und verschwenderischer Volksfeste folgten.

Der Königstitel für Friedrich I. galt nur im Landesteil Preußen, nicht im Kernland Brandenburg oder in den anderen Teilen des ausgedehnten Gesamtstaates, der zu jener Zeit aus mehreren nicht zusammenhängenden Teilen von der Maas im Westen (Herzogtum Kleve) bis zur Memel im Osten (Königreich Preußen) reichte. Jedoch keine hundert Jahre später bezeichnete man den gesamten Staat Brandenburg-Preußen als Königreich Preußen. Mit dem Königstitel war auch der Name Preußen auf das Ganze übergegangen. So hat das frühere Ordensland und kleine Herzogtum Preußen der späteren mitteleuropäischen Großmacht seinen Namen gegeben. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts muss also zwischen dem Gesamtstaat Preußen und seinem östlichen Landesteil Preußen, dem späteren Ostpreußen, unterschieden werden. Die Sache wurde noch kurioser, als später der östliche Landesteil verwaltungsmäßig in Ost- und Westpreußen geteilt wurde: Nun lag im Osten des Gesamtstaates Preußen eine Provinz, die Westpreußen hieß. Zur Unterscheidung wird im Folgenden Ostpreußen geschrieben, wenn im Gegensatz zum Gesamtstaat nur der östliche Landesteil Preußen gemeint ist.

Der neue König Friedrich I. liebte nach französischem Vorbild Prunk und Glanz. Nicht nur im besonders armen Brandenburg-Preußen stand dieser Luxus im krassen Gegensatz zur Not der Bevölkerung. Das war zu jener Zeit des Barocks in kaum einem Staat Europas anders. Besonders in Ostpreußen waren die Bauern durch den hohen Steuer- und Dienstleistungsdruck in Verbindung mit rückständigen Wirtschaftsmethoden in kaum erträgliche Not geraten. Weder der König in Berlin noch die Verwaltung hier im Lande bemühten sich ernsthaft um eine Verbesserung.

Noch waren die Gräuel der Tataren-Einfälle bei der Bevölkerung nicht vergessen, da nahte ein noch größeres Unheil: die Pest. Zu jener Zeit waren Seuchen nach den häufigen Hungersnöten durch Kriege oder Missernten nichts Ungewöhnliches. Zahlreiche „Pesten“ sind in Ostpreußen überliefert, im 17. Jahrhundert gab es allein 14 Pestjahre. Die Menschen nahmen diese Seuchen schicksalhaft hin. Die Epidemien rissen große Lücken in die Bevölkerung, blieben jedoch meist regional begrenzt und erloschen in der Regel im Winter von selbst.

Seit 1703 traten in Polen im Gefolge des Nordischen Krieges immer wieder Pestfälle auf. Die preußischen Behörden ergriffen zunehmend schärfere Maßnahmen, um den Übertritt der Seuche zu verhindern: Grenzübergänge wurden von Soldaten bewacht, Grenzbrücken abgerissen und Waldwege verhauen, Reisende wurden in Quarantäne genommen und ihre Kleidung sowie ihr Gepäck verbrannt. Der extrem harte und sehr lange Winter 1708/09 vernichtete die Wintersaat, nachdem es bereits in den vorangegangenen Jahren zu Missernten gekommen war. Lebensmittelknappheit, Überteuerung, Hungersnot und Krankheiten waren die Folge, insbesondere in den ärmeren Landesteilen Masuren und Preußisch-Litthauen. Einen besser bereiteten Boden konnte die Seuche nicht vorfinden. Im August 1709 brach sie in Königsberg mit großer Heftigkeit aus. Ein mit dem Schiff aus Danzig zugereister Schneidergeselle soll sie eingeschleppt haben. Die Regierung siedelte sofort nach Wehlau über. Trotz strenger Absperrmaßnahmen breitete sich die Krankheit rasch nach Samland, Natangen, Preußisch-Litthauen und schließlich nach Masuren aus. In wenigen Monaten starben im ganzen Land mehr als 100 000 Menschen. Als im erneut strengen Winter 1709/10 im westlichen Landesteil die Pest zum Erliegen kam, hatte Königsberg ein Viertel seiner Einwohner verloren.

In der östlichen Hälfte Ostpreußens, insbesondere in Preußisch-Litthauen, hörte das Sterben auch im Winter nicht auf. Und im folgenden heißen und trockenen Sommer steigerte sich die Seuche, verstärkt noch durch die andauernde Hungersnot, zu ungeahnter Wucht. Die Menschen hatten nicht mehr die Kraft, sich gegen die tödliche Krankheit zu wehren. Die zivile Verwaltung brach zusammen, auch die kirchliche Betreuung kam zum Erliegen. Mit der zunehmenden Verzweiflung der Menschen lockerte sich die allgemeine Moral, Gesetzlosigkeit machte sich breit, Aberglaube grassierte.

Bei dieser Seuche handelte es sich um die Beulenpest, die 3-5 Tage nach der Ansteckung ausbrach und bei hohem Fieber fast immer tödlich verlief. Medizinische Gegenmittel gab es zu jener Zeit nicht. Deshalb spielte es auch keine Rolle, dass für die Bewohner im Bereich unseres Kreises die nächsten Ärzte in Memel oder Insterburg praktizierten. Der einzige Schutz bestand darin, die Ansteckung zu vermeiden. Deshalb verließen die Menschen bei ersten Krankheitsfällen oft fluchtartig Häuser und Höfe, was jedoch wieder wesentlich zur Ausbreitung der Seuche beitrug. Deshalb riegelten die Behörden befallene Dörfer und Städte mit Hilfe von Söldnern ab. Die Eingeschlossenen versuchten, mit Erkrankten nicht in Berührung zu kommen. Häuser, in denen Menschen gestorben waren, wurden niedergebrannt. Ertappte man jemand beim heimlichen Verlassen des Orts, so wurde er zur Abschreckung dem Henker übergeben. Doch auch derartige drakonische Maßnahmen erwiesen sich oft als wirkungslos. Der Hauptgrund für die rasche Ausbreitung der Pest lag vor allem in den ungenügenden hygienischen und sanitären Zuständen und Gepflogenheiten der damaligen Zeit, sowohl auf den Dörfern als auch in den Städten. Eine wirkungsvolle Seuchenbekämpfung war praktisch nicht möglich.

Im Winter 1710/11 erlosch die Pest und hinterließ ein geschlagenes Land. Die genaue Zahl der Toten konnte nicht ermittelt werden, denn oft war niemand da, der die Opfer zählte und registrierte. Zuverlässige Schätzungen gaben für ganz Ostpreußen rund 240 000 Tote an, das war mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Die verschiedenen Landesteile wurden jedoch unterschiedlich stark heimgesucht: Während das Oberland im Westen am wenigsten betroffen war, wütete der „Schwarze Tod“ im Osten besonders grausam: In Preußisch-Litthauen, dem späteren Regierungsbezirk Gumbinnen, also auch im Kreis Schloßberg, starben 80 % (!) der Bewohner. Etwa 8500 Bauernhöfe standen leer, ganze Landstriche waren praktisch entvölkert. Auch innerhalb unseres Kreisgebiets gab es Unterschiede: Im waldreichen und dünn besiedelten Norden haben relativ mehr Menschen überlebt. Offenbar konnten sie sich dort besser vor Ansteckung schützen. Dagegen war die Lage im dichter besiedelten Südteil des Kreises geradezu katastrophal: Zahlreiche Dörfer waren ganz ausgestorben und verlassen, in vielen Orten lebten nur noch ein oder zwei Familien. Die leeren Höfe verfielen. Wildwuchernde Einöde breitete sich aus, wo vorher blühende Felder standen.

Die ersten zuverlässigen und vollständigen Zahlen über den Zustand unseres Kreisgebiets stammen von 1719. Obwohl in der Zwischenzeit zahlreiche Höfe neue Besitzer erhalten hatten, war die Lage neun Jahre nach dem großen Sterben noch trostlos genug: Von den 204 Dörfern und Gutsbezirken des Kreises lagen immer noch 31 vollständig „wüst und leer“, darunter Plimballen (Osterfelde), Wallindschen (Wallinden), Eymenischken-Wassaken (Stutbruch), Kybarten (Tiefenfelde), Bühlen, Kermuschienen (Ladmannsfelde), Urbantatschen (Urbanshöhe), um nur einige zu nennen. Und jeweils nur ein einziger Bauer wirtschaftete z. B. in den Dörfern Antmirehlen (Werben), Salten, Lengschen (Moorwiese), Lapenischken (später zur Domäne Dörschkehmen/Derschau geschlagen), Uschalxnen (Kleinderschau), Schimkuhnen (Schwarzenberge). Das Kirchdorf Pillkallen (Schloßberg) hatte nur noch 14 Haushalte. Von den Bauernhuben, also den vorher von Bauern bewirtschafteten Flächen, waren im gesamten Kreisgebiet noch 61 % „wüst“, wobei das Lasdehnsche Schulzenamt im Norden des Kreises mit 35 % unbebauter Fläche wesentlich günstiger dastand als im südlichen Kreisteil das Uschpiaunische mit 70 % und das Daynische Schulzenamt mit 74 % wüster Feldflur.

Man kann generell sagen: Diese letzte und zugleich schwerste Pest mit ihren verheerenden Auswirkungen hat im Kreis Pillkallen wie überhaupt im Nordosten Ostpreußens einen Großteil der über 200-jährigen Siedlungs- und Kulturarbeit des 16. und 17. Jahrhunderts zunichte gemacht. Es musste wieder neu begonnen werden. In dieser Hinsicht ist die vernichtende Gewalt der Seuche nur noch von den Ereignissen von 1944/45 übertroffen worden.

Kapitel 8: Die erste Periode der Wiederbesiedlung bis 1730

In den Anfangsjahren nach der Pest geschah von Seiten der Regierung nichts Durchgreifendes. Der hoch verschuldete Hof in Berlin konnte keine Mittel hergeben, um die Not in Ostpreußen zu lindern. So wurde zunächst recht ungezielt angesiedelt: Fähige Landarbeiter übernahmen Höfe, Bauernsöhne aus den weniger betroffenen Teilen Ostpreußens ergriffen die Chance und zogen her, Nationallitauer aus dem benachbarten Ausland wanderten ein und ließen sich auch im nördlichen Teil unseres Kreises nieder. Diese erste Siedlungswelle schloss so manche Lücke, doch war die Wirkung insgesamt bescheiden. Die Verluste im Kreisgebiet verringerten sich von etwa 80 % auf rund 60 %.

Im Jahre 1713 starb König Friedrich I. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm I. hatte schon als Kronprinz das Elend im nordöstlichen Ostpreußen kennengelernt. Im Gegensatz zu seinem verschwenderischen und prunksüchtigen Vater war er bescheiden und sehr sparsam. Zu seinen ersten Amtshandlungen als König gehörten z. B. die Entlassung eines Großteils des Personals bei Hofe, die beträchtliche Kürzung der Beamtengehälter sowie der Verkauf kostspieliger Lustschlösser. Im Gegensatz zu der allgemeinen Auffassung seiner Zeit war Friedrich Wilhelm I. der Meinung, dass ein Landesfürst auch für das Wohlergehen seiner Bevölkerung zu sorgen habe. Er ging mit gutem Beispiel voran: Er regierte selbst, arbeitete hart und kümmerte sich um jede Kleinigkeit. Er erkannte, dass die Ursachen der Pestkatastrophe nicht allein in der Seuche lagen, sondern auch in den unerträglichen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der ostpreußischen Bauern. Deshalb bestand das „Retablissement Preußens“, wie das Wiederaufbauprogramm in der damaligen französierten Amtssprache hieß, nicht nur in der Heranführung neuer Bewohner, sondern sah vor allem auch tief greifende Reformen vor. Die einzelnen Maßnahmen griffen ineinander und erstreckten sich über zwei Jahrzehnte.

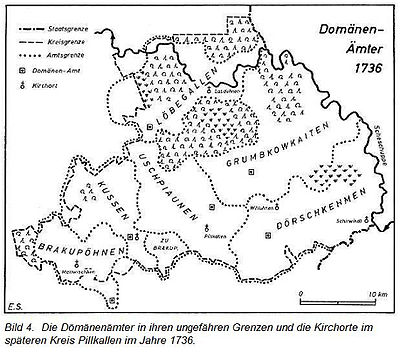

Zuerst wurde die Grundsteuer vereinheitlicht und nach Bodengüte abgestuft. Dazu reisten Kommissionen von Dorf zu Dorf. Das war zugleich eine Bestandsaufnahme über den Zustand des Landes. Immer wieder heißt es in den noch heute vorhandenen Protokollen: „pur wüste und unbewohnet“, „mit Holz bewachsen“, „von den Gebäuden weder Stiel noch Stuhl“. Auch die Verwaltung wurde umgestaltet: Anstelle der nicht mehr effektiv arbeitenden flächenmäßig großen Schulzenämter traten 1721 kleinere Domänenämter. Das waren Verwaltungsbezirke mit einem Staatsgut (Domäne) als Amtssitz. Der Amtmann verwaltete als vereidigter Beamter nicht nur zwei bis vier Dutzend Dörfer, sondern er war als Pächter der Domäne zugleich auch Gutsverwalter. Deshalb wurden zahlreiche Domänen durch Ankauf von Gütern oder Übernahme unbewohnter Bauerndörfer neu gegründet. Das Gebiet des späteren Kreises Schloßberg wurde weitgehend von den sechs Domänenämtern Löbegallen (Löbenau), Grumbkowkaiten (Grumbkowsfelde), Dörschkehmen (Derschau), Uschpiaunen (Kiesdorf), Kussen und Brakupöhnen (Roßlinde, Kreis Gumbinnen) abgedeckt (siehe Bild 4). Neues Zentrum der Verwaltung für das bisherige Preußisch-Litthauen wurde die Domänenkammer Gumbinnen, von wo aus alle Maßnahmen organisiert und gesteuert wurden.

Ein anderer Schwerpunkt der wirtschaftlichen Reformen war die Gründung von zehn neuen Städten mit dem Ziel, ländliche Zentren für Handel und Verkehr zu schaffen. Dazu wurden günstig gelegene Kirchdörfer mit Stadtrecht versehen. Zu den ersten Gründungen gehörten 1724 neben Gumbinnen und Stallupönen (Ebenrode) auch Pillkallen (Schloßberg). Pillkallen war zwar nicht die größte Gemeinde in diesem Gebiet, hatte jedoch den Vorzug, im Schnittpunkt einiger Durchgangsstraßen zu liegen. Ein Jahr später wurde auch die Grenzgemeinde Schirwindt zur Stadt erhoben. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage diente auch das Bemühen, die rückständigen Wirtschaftsmethoden auf dem flachen Land durch die Einführung mitteldeutscher, speziell der magdeburgschen Wirtschaftsart zu verbessern (Scharpflug, Düngung, Fuhrwerke, Viehhaltung, Gartenkultur u. a.). Deshalb waren Einwanderer aus Magdeburg-Halberstadt sehr erwünscht und bevorzugt.

Eine sozial bedeutsame Maßnahme, die Zeichen für ganz Deutschland setzte, war 1719/20 die Aufhebung der Leibeigenschaft für die Bauern der königlichen Ämter. Das befreite sie zwar nicht aus ihren Abhängigkeiten, z. B. blieben Erbpacht und Scharwerk erhalten, jedoch waren sie nun persönlich freie Menschen. Das hob sie über die Bauern der adligen und der geistlichen Territorien sowie der Städte hinaus. Ebenso in die Zukunft weisend war 1717 die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Obwohl es nach der Pest kaum Lehrer und Schulen gab, war dies der Anstoß für vielfältige und langwierige Versuche, das Schulwesen zu reformieren und weiterzuentwickeln. Bisher gab es in jedem Kirchort eine Kirchschule. Nun wurde 1727 in Daynen (Deinen) die erste Dorfschule gebaut. In den nächsten Jahren folgten weitere 21 im Kreisgebiet. Für die Einsetzung, Beaufsichtigung und Fortbildung der Lehrer – meist Laienlehrer – waren die Pfarrer verantwortlich.

Im kirchlichen Bereich wurde 1728 das sechste Kirchspiel Mallwischken (Mallwen) gegründet. Drei Jahre später konnte die charakteristische achteckige Kirche eingeweiht werden, für deren Bau der König Geldmittel zur Verfügung gestellt hatte. Der erste Geistliche war der mit Kolonisten aus Ansbach eingewanderte Pfarrer Johann Christoph Grasemück.

Doch alle diese genannten und zahlreiche weitere Reformen wären wirkungslos geblieben, hätte man nicht gleichzeitig dafür gesorgt, dass siedlungswillige Menschen in die entvölkerten Gebiete des östlichen Ostpreußens gekommen wären. Die „Repeuplierung“, die Wiederbesiedlung, war nicht nur die wichtigste Säule des Gesamtprogramms, sondern auch die augenfälligste und bekannteste. Zunächst wurde in den eigenen Provinzen des brandenburg-preußischen Staates geworben. Dann gingen gezielte Einladungen an außerpreußische Länder, vor allem an die überbevölkerten Kleinstaaten im Westen und Süden Deutschlands. Flugblätter wurden verteilt und Werber waren unterwegs. In den offiziellen „Einladungspatenten“ versprach der König den Neusiedlern vor allem kostenlos Hof und Land in Erbpacht, eine Erstausstattung an Geräten, Vieh und Saatgut sowie für den Anfang einige von Abgaben und Dienstleistungen freie Jahre. Wer Geld mitbrachte, konnte selbstverständlich Hof und Land kaufen und sich als ungebundener Kölmer oder Schatullbauer niederlassen. Derartige und andere Aktionen führten dazu, dass innerhalb von 20 Jahren in mehreren Wellen viele Tausend Siedler vorwiegend im östlichen Teil Ostpreußens eine neue Heimat fanden.

Wie gesagt bestand im Gebiet des Kreises Schloßberg die erste Siedlerwelle vorwiegend aus einheimischen Bauernsöhnen und eingewanderten Litauern. Die zweite Welle in den Jahren um 1724 brachte zahlreiche Siedler aus den verschiedensten deutschen Staaten. Aus Ländern des brandenburg-preußischen Staatenverbunds kamen größere Gruppen aus dem Herzogtum Pommern und dem Fürstentum Halberstadt in das Kreisgebiet. So stammten z. B. von den 18 Bauern in Groß Warningken (Steinkirch) allein acht aus Pommern. Halberstädter ließen sich u. a. in Tullen (Reinkenwalde), Uschpiaunen (Kiesdorf) und Uschballen (Eichbruch) nieder. Auch aus Brandenburg selbst kamen kleinere Gruppen: Uckermärker nach Salten und Priegnitzer nach Schameitkehmen (Lindenhaus). Besonders zahlreich wanderten Siedler aus west- und süddeutschen Staaten zu. So kamen z. B. größere Gruppen aus dem Fürstentum Nassau, die u. a. in Mallwischken (Mallwen), Henskischken (Hensken), Kussen, Urbantatschen (Urbanshöhe) und Daynen (Deinen) angesetzt wurden. Einwanderer aus Hessen-Darmstadt kamen nach Uschpiaunen (Kiesdorf) und Tullen (Reinkenwalde) sowie Siedler aus der Pfalz nach Dagutschen (Tegnerskrug). Weitere Süddeutsche zogen vor allem aus ostfränkischen Territorien zu, z. B. nach Kermuschienen (Ladmannsfelde) und Kruschinehlen (Frankenreuth).

Eine besondere Einwanderergruppe waren die französisch sprechenden Schweizer, die vorwiegend aus dem Fürstentum Neuenburg (Neuchâtel) kamen, das auch zum preußischen Gesamtstaat gehörte. Da die Schweizer gleich in der ersten Phase der Wiederbesiedlung eintrafen, konnten sie ausgestorbene Dörfer als Ganzes übernehmen, vorwiegend in den Kreisen Gumbinnen und Insterburg. Sie erhandelten sich das Recht, eine eigene „Kolonie“ zu bilden, das bedeutete eine gewisse Selbstverwaltung, eigene Dorfschulzen und vor allem keine Scharwerkspflichten.

Die Zeit zwischen 1722 und 1725 war ein Höhepunkt in der Reform- und Wiederbesiedlungsarbeit. Eine rege Bautätigkeit herrschte im Bereich des Kammeramts Gumbinnen: Zahlreiche Bauernhöfe, Domänenvorwerke, Mühlen, Krüge, Schulen, Brauhäuser wurden erstellt. Dann ebbte die Einwanderungswelle ab. Nach 1724 konnten neue Siedler nur noch gewonnen werden, wenn man ihnen von vornherein den bedrückenden Scharwerksdienst erließ. So erhielten auch Pfälzer und Nassauer den Kolonie-Status. Das hatte Auswirkungen auf die ländliche Sozialstruktur: Zwischen den herkömmlichen Scharwerksbauern auf der einen und den Eigentümern (Kölmern) auf der anderen Seite entstand die neue und bevorrechtigte Schicht der Koloniebauern. Die ursprüngliche Absicht des Königs, die Einwanderer nach Nationen und Stämmen unvermischt in jeweils eigenen Dörfern anzusiedeln, ließ sich in der Praxis nicht durchführen; die Schweizer blieben die Ausnahme. Im Kreis Schloßberg gab es nach dieser zweiten Siedlungswelle lediglich ein Neusiedlerdorf mit Bauern nur einer Landsmannschaft: Das kleine Nassauer-Dorf Kubillehlen (Schillingen) mit drei Höfen.

Zwischen 1724 und 1730 kam es zu einem krisenhaften Rückschlag im Wiederauf-bauwerk: Missernten, Teuerung, Unzulänglichkeiten in der Verwaltung, Unzufriedenheit unter den Siedlern und leere Kassen drohten, das Werk zum Scheitern zu bringen; auch Land- und Grenzflucht wurden zum Problem. Der König war verzweifelt: „(Ost-)Preußen ruiniert mich total, das frisst mich auf!“ Aber er wollte und konnte nicht aufgeben, zuviel Geld und Kraft hatte er bereits investiert. Die Krise konnte schließlich überwunden werden. Es kam sogar zu einer weiteren Einwanderungswelle, zum Höhepunkt in der Wiederbe¬siedlungsarbeit.

Kapitel 9: Die Einwanderung der Salzburger 1732

Im Erzbistum Salzburg, einem geistlichen Fürstentum, das damals zum Deutschen Reich gehörte und flächenmäßig etwas größer war als das heutige österreichische Bundesland gleichen Namens, hatte die Reformation bei der bäuerlichen Bevölkerung schon früh Fuß gefasst. Im 17. Jahrhundert kam es wiederholt zu Konflikten mit der Obrigkeit, zu Unterdrückungen, Ketzerurteilen und Ausweisungen. Der Glaubenskampf erreichte seinen Höhepunkt, als der radikale Erzbischof Freiherr von Firmian an die Regierung kam und die protestantischen Salzburger sich zusammenschlossen und beim Reichstag in Regensburg eine Beschwerdeschrift einreichten. Der Bischof konstruierte daraus eine Rebellion gegen den Staat, verhaftete die Wortführer und erließ am 31. Oktober 1731 – ausgerechnet am Reformationstag – das berüchtigte „Emigrationspatent“, nach welchem jeder, der nicht zum katholischen Glauben zurückkehre, das Land verlassen müsse.

Die Protestanten blieben in der Mehrzahl konsequent. Die Risse gingen oft quer durch die Familien. Proteste und diplomatische Bemühungen der Reichsfürsten bewirkten immerhin, dass die Ausgewiesenen alle ihre Kinder mitnehmen durften, was bei früheren Vertreibungen nicht der Fall gewesen war. So wurden im Laufe der folgenden Monate etwa 25 000 Salzburger teils mit militärischer Gewalt über die Grenze nach Bayern verbracht. Während die Nichtbesitzenden, also Gesinde, Bergleute und Handwerker, sofort und noch im November 1731 gehen mussten, erreichten die Bauern aus organisatorischen Gründen einen Aufschub bis zum Frühjahr 1732. Die im Spätherbst Vertriebenen zogen zu Fuß mit ihrer geringen Habe im Bündel zunächst nach Westen und fanden für den Winter in den evangelischen Reichsstädten Schwabens (Kaufbeuren, Memmingen, Ulm, Augsburg u. a.) eine Notunterkunft.

Für den preußischen König Friedrich Wilhelm I., selbst gläubiger Christ der reformierten Kirche, war es eine Selbstverständlichkeit, seine Hilfe anzubieten. Die Asylgewährung für Glaubensverfolgte hatte in Brandenburg-Preußen seit der Aufnahme der Hugenotten 1685 durch den Großen Kurfürsten bereits Tradition. Am 2. Februar 1732 erließ der König das berühmte „Einladungspatent“: Darin bot er den Salzburger Vertriebenen zu den bisherigen Ansiedlungsbedingungen eine neue Heimat in Ostpreußen an. Auch die lange Reise werde bezahlt, um die deutschen Staaten beim Durchzug nicht zu belasten. Preußische Beauftragte begaben sich nach Süddeutschland, um die Einwanderungswilligen zu sammeln, die Marschzüge und Trecks zu organisieren und zu begleiten. Die Resonanz übertraf alle Erwartungen: Anstelle der geschätzten vier- bis sechstausend Personen zogen im Frühjahr und Sommer 1732 insgesamt etwa 21 000 Salzburger in 32 Trupps auf verschiedenen Wegen nach Brandenburg (siehe Bild 5).

Die Wanderung der „Exulanten“ – so nannte man damals Glaubensvertriebene – durch Deutschland entwickelte sich zu einer Demonstration für die Glaubensfreiheit. Eine Welle der Hilfsbereitschaft schlug den Vertriebenen überall entgegen. Es wurden Sammlungen veranstaltet, und die Kirchenglocken läuteten, wenn die staubigen Wanderer wohlgeordnet im langen Zug und Kirchenlieder singend in eine Stadt einzogen. Der preußische König ließ es sich nicht nehmen, am 30. April 1732 den ersten Zug bei der Ankunft in Potsdam persönlich zu begrüßen („Mir neue Söhne, euch ein mildes Vaterland“). Der Ruf Preußens als der toleranteste Staat Europas wuchs über alle Grenzen.

Von Berlin aus nahm etwa ein Drittel mit Pferd und Wagen den Landweg nach Ostpreußen, wobei das damals polnische Westpreußen durchquert werden musste. Der größte Teil wurde von Stettin mit Schiffen über die Ostsee nach Königsberg gebracht. Viele Exulanten, insbesondere alte Menschen und kleine Kinder, erlagen den Strapazen der mehrmonatigen, etwa 1600 km langen Wanderung oder starben an Krankheiten. Zahlreiche andere, insbesondere Ledige fanden unterwegs Arbeit und ein neues Zuhause.

Etwa 16 000 Personen wurden bei der Ankunft in Ostpreußen registriert und befragt. Die meisten wurden nach Gumbinnen weitergeleitet. Dort war man dem Ansturm nicht gewachsen. Nur ein kleiner Teil konnte noch im Herbst mit einem Hof oder einer Arbeitsstelle versorgt werden. Die meisten mussten über Winter in der Umgebung ein-quartiert werden. Monatelange Untätigkeit bei engem Zusammenleben, Schwierigkeiten bei der sprachlichen Verständigung und Argwohn der Einheimischen wegen der Bevor-zugung der Neusiedler führten häufig zu Unzuträglichkeiten.

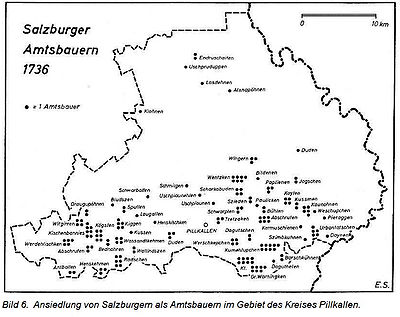

Obwohl die Ansiedlung im Frühjahr mit Druck weiterging, blieben Probleme nicht aus. Die Glaubensvertriebenen, bei ihrem Zug durch Deutschland bemitleidet, bewundert und verwöhnt, mussten sich jetzt mit Alltagsproblemen in einer ihnen fremden Umgebung abmühen und sich wieder an ein geregeltes und eigenverantwortliches Leben gewöhnen. Viele waren enttäuscht und unzufrieden, sie reagierten starrsinnig und fordernd, besonders die zahlreichen jungen und ledigen Leute, die als Knechte und Mägde geradezu unruhig ihre Arbeitsstellen wechselten. Die Beamten vor Ort mussten viel Geduld und Überredungskunst aufbringen. Auch der Wunsch der Salzburger Bauern, wie die Schweizer geschlossen angesiedelt zu werden, konnte nur in Einzelfällen in Erfüllung gehen, denn es gab keine leeren Dörfer mehr. Die Salzburger wurden auf rund 250 Dörfer des Kammeramtsbezirks Gumbinnen verteilt und auf noch freie oder durch Teilung neu geschaffene Bauernstellen gesetzt. Besonders dicht war die Salzburger Ansiedlung im späteren Kreis Stallupönen (Ebenrode), im nördlichen Teil des Kreises Goldap und in der südlichen Hälfte unsere Kreises Pillkallen (Schloßberg).

Die Salzburger Bauern erhielten ebenfalls den Kolonie-Status mit Scharwerksbefreiung und eigenen Schulzen. Bis Ende 1734 hatten alle, die es wünschten, eine Bauernstelle. Zwar wechselten sie anfangs noch häufig ihre Höfe, doch nach einigen Jahren waren die Schwierigkeiten überwunden; sie hatten Fuß gefasst. Dazu trugen sicher auch die Verkaufserlöse aus ihrem Besitz in Salzburg bei. Immerhin waren rund 20 % der Familien in der Lage, ihre Höfe als privates Eigentum zu erwerben.

Bereits bei der Ankunft und Registrierung hatten die königlichen Beamten jeden Einzelnen nach zurückgelassenen Vermögenswerten befragt und sich Beweisunterlagen geben lassen. Damit reiste ein preußischer Gesandter nach Salzburg, um Entschädigungen zu erwirken. Tatsächlich wurden die verwaisten Häuser und Höfe zum Verkauf ausgeschrieben. Das 1732 in Salzburg offiziell erstellte „Verzeichniss derer zu freyem Kauff stehenden Güter der Emigranten“ umfasste genau 1756 Positionen. Vom Erlös in Salzburg behielt die erzbischöfliche Regierung 25 % Auswanderungssteuer zurück. Vom nach Preußen gehenden Rest ging ein Viertel als Augleich für die entstandenen Unkosten in die Staatskasse, so dass dem Berechtigten praktisch gut die Hälfte des Erlöses ausgezahlt wurde. Geld, das nicht mehr zugestellt werden konnte, floss der neu gegründeten Stiftung „Salzburger Anstalt“ zu, die in Gumbinnen ein Heim für gebrechliche und alte Salzburger finanzierte, eine für die damalige Zeit fortschrittliche soziale Einrichtung. Zu dieser Anstalt gehörte auch die eigene „Salzburger Kirche“.

Im späteren Kreis Schloßberg wurden bis 1736 in 57 Dörfern 164 Salzburger Familien als Amtsbauern angesiedelt, wobei die einzelnen Dörfer zwischen ein und neun Kolonisten erhielten (siehe Bild 6). Kischenbannies (Bühlerhof) war mit 7 Bauern das einzige rein salzburgische Dorf im Kreisgebiet. Neben diesen Amtsbauern gab es noch 9 Salzburger Kölmer, die Hof und Land als privates Eigentum besaßen. Eine entsprechende Zählung von 1744, also acht Jahre später, zeigte, dass es im Kreisgebiet bereits 61 Salzburger Eigentümer gab und sich auch die Zahl der Amtsbauern auf etwa 180 erhöht hatte. Ähnlich verlief die Entwicklung in den beiden Städten des Kreises: Gab es 1736 in Pillkallen 16 salzburgische Tagelöhner und in Schirwindt nur einen, so zählte man 1744 in Pillkallen 63 und in Schirwindt 24 salzburgische Einwohner, eingeschlossen je vier Handwerkerfamilien mit eigenem Haus.

In dieser raschen Ausbreitung spiegelte sich die besondere Tüchtigkeit der Salzburger Einwanderer wider. Sie waren ja nicht aus wirtschaftlicher Not gekommen, um in der Fremde ihr Glück zu versuchen, vielmehr gehörten sie vor ihrer Vertreibung vorwiegend zur bodenständigen, teils vermögenden ländlichen Bevölkerung. Zumindest die Bauern unter ihnen waren bestrebt, sich möglichst schnell eine neue Existenz aufzubauen. Entsprechend selbstbewusst und wählerisch traten sie den preußischen Behörden gegenüber auf.

Die Salzburger wurden allgemein als fleißig und sparsam, als sehr fromm und glaubensstark, als redlich im Handel und bestimmt im Tun beschrieben. Sie waren gehorsam gegenüber der Obrigkeit und friedfertig zu ihren Mitmenschen. Sie neigten aber auch zu Zorn und Eigensinn, waren jedoch leicht zu besänftigen. Körperlich waren sie von mittelgroßer und kräftiger Gestalt mit ernsten, scharf geschnittenen Gesichtszügen, wodurch sie sich von der eingesessenen Bevölkerung deutlich unterschieden. Bemerkens¬wert war ihre Vorliebe, viel in der Bibel und in frommen Schriften zu lesen, ihr Bildungsstreben war ausgeprägt. Auch ihre Namen fielen hier auf: Brandstätter, Büchler, Forstreuter, Hundsdörfer, Lemhöfer, Oberpichler, Pilzecker, Riedelsberger, Rohrmoser sind einige typische. Die Salzburger waren gern Bauern und zeigten besonderes Geschick in der Pferde- und Viehzucht. Sie brachten es bald zu Wohlstand und Ansehen. Das belegt z. B. auch die Tatsache, dass bereits 1753, also 21 Jahre nach der Einwanderung, der Salzburger Thomas Buchsteiner in der Stadt Pillkallen zum Ratsverwandten, also zum Bürgervertreter im Magistrat, gewählt wurde.

Kapitel 10: Das Ergebnis der Wiederbesiedlung im Kreisgebiet 1736

Mit der Ansiedlung der Salzburger war das groß angelegte Programm des „Retablissements“, des Wiederaufbaus Ostpreußens nach der Großen Pest, praktisch abgeschlossen. 1736 ließ der König bevölkerungsmäßig Bilanz ziehen. Das Ergebnis zeigte, dass die Einwohnerzahl Ostpreußens wieder den Stand von vor der Pest erreicht hatte und dass es jetzt wirtschaftlich besser ging als vorher, Handel und Wandel blühten wieder.

Das galt auch für unseren Kreis Schloßberg. Die enormen Verluste durch die Pest und die anschließende Wiederbesiedlung führten zumindest im südlichen Teil des Kreisgebiets zu einer starken Veränderung der Bevölkerungsstruktur zugunsten des deutschen Anteils. Wie sich die neuen Bewohner im Kreis nun zusammensetzten, zeigte die Erhebung 1736 (siehe Bild 7). Die Zählung bezog sich allerdings nur auf die Amtsbauern, sie machten jedoch den Hauptteil der Bevölkerung aus. Nicht berücksichtigt waren Eigentümer, Handwerker, Gärtner, Tagelöhner und die Bewohner der beiden Städte.

Die Erhebung zeigte, dass 40 % der Bauern des Kreises deutsche Neusiedler waren. Unter „Lithauer“ verstand man die litauischen Neusiedler und vor allem die Altbewohner, also jene Familien, welche die Pest überlebt hatten. Der Anteil der deutschen Siedler überwog deutlich im Amt Dörschkehmen (Derschau) und war in den anderen südlichen Bezirken ausgeglichen. In den nördlichen Ämtern Grumbkowkaiten (Grumbkowsfelde) und Löbegallen (Löbenau) hatte dagegen der litauische Bevölkerungsanteil starkes Übergewicht. Darin spiegelte sich die Lage nach der Pest wider: Der südliche Kreisteil war ja stärker betroffen, folglich mussten dort auch mehr Siedler neu angesetzt werden.

Betrachtet man nur die Zusammensetzung der deutschen Bauern, so fällt die Fülle der Landsmannschaften auf engstem Raum auf: Aus allen Teilen des Deutschen Reiches waren Siedler in unser Kreisgebiet geströmt. Die größte Gruppe bildeten zweifellos die Salzburger, dann folgten die Nassauer, die vorwiegend in den Ämtern Brakupönen (Roßlinde), Kussen und Dörschkehmen (Derschau) saßen, und die Magdeburg-Halberstädter im mittleren Teil des Kreisgebiets. Aber auch die Franken und Pommern waren als Gruppen nicht zu übersehen.

In den Dörfern selbst waren Neusiedler und Einheimische bunt gemischt in unterschiedlichen Mehrheiten. Drei Beispiele sollen das belegen: In Treczaken (Treufelde) mit elf Höfen gab es drei Salzburger, drei Halberstädter, je einen Sachsen, Pfälzer, Anhalter, Preußen und Lithauer. In Bilden lebten als Bauern vier Lithauer, zwei Halberstädter sowie je ein Salzburger, Hildesheimer, Braunschweiger und Nassauer. Und im relativ kleinen Dorf Kermuschienen (Ladmannsfelde) wirtschafteten zwei Franken, zwei Ansbacher, ein Salzburger, ein Nassauer, ein Pfälzer und ein Lithauer einträchtig zusammen. Diese Eintracht ist besonders zu betonen, denn wegen der damaligen Dreifelderwirtschaft in Gemengelage musste das Ackerland eines Dorfes weitgehend gemeinsam und gleichzeitig bearbeitet werden.

Als König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1736 zur achten und abschließenden Inspektion durch Ostpreußen reiste, konnte er mit seinem Werk zufrieden sein. Ihm war es in 25 Jahre langer und harter Arbeit trotz ernster Rückschläge gelungen, dieses daniederliegende und entvölkerte Land wieder aufzurichten und zu blühendem Leben zu erwecken. Mit dieser friedlichen Kulturarbeit hatte er zugleich vielen Tausend Menschen Schutz gewährt und eine neue Heimat gegeben. Die Bevölkerung war sich bewusst, was er für sie und für das Land getan hatte. Aus Dankbarkeit wurde ihm später in Gumbinnen 1824 zur Hundertjahrfeier der Stadt ein Denkmal errichtet, ein Bronzestandbild für „Preußisch-Litthauens Wiederhersteller und Gumbinnens Gründer“ (siehe Bild 8)

Dieser Herrscher, der als „Soldatenkönig“ in die Geschichte eingegangen ist, weil er zur Sicherung seines Staates eine für die damalige Zeit moderne Armee aufgestellt hatte, führte während seiner 27-jährigen Regierungszeit keinen einzigen Tag Krieg. Seine Lebensarbeit war friedlicher Natur: In rastloser Tätigkeit legte er mit zahlreichen Reformen die Grundlagen für ein fortschrittliches Staatswesen. Unermüdlich arbeitete er für die Hebung der Landeskultur, insbesondere für die Wiederbesiedlung des östlichen Ostpreußens.

Sein Sohn Friedrich, der spätere Friedrich der Große, der seinen Vater wegen überharter Erziehungs- und Strafmaßnahmen nicht liebte, sondern nur respektierte, war objektiv genug, diese Leistungen anzuerkennen. Bereits im Herbst 1735 konnte der Kronprinz auf seiner ersten Informations- und Ausbildungsreise durch Ostpreußen, bei der er auch im September Pillkallen (Schloßberg) besuchte, die Kulturarbeit seines Vaters kennenlernen. Friedrich schrieb am 27. Juli 1739 von Insterburg aus an seinen Freund, den franzö¬sischen Gelehrten und Schriftsteller Voltaire: „Dieses Land kann als eine Schöpfung meines königlichen Vaters angesehen werden ... Er siedelte Tausende von Familien aus allen Teilen Europas an. Die Felder wurden wieder bestellt, das Land bevölkerte sich erneut, der Handel blühte wiederum auf, und jetzt herrscht in diesem Lande mehr Überfluss als jemals zuvor . . . All das ist nur dem König zu verdanken, der nicht nur die Anordnungen traf, sondern auch ihre Ausführungen selbst überwachte... Ich finde etwas Heroisches in der großherzigen und tatkräftigen Art, wie der König diese Wüste bevölkert, sie fruchtbar und die Menschen glücklich gemacht hat.“